ESAMの名物といえば「飛行機といっしょに朝ごはん」=

”ESAM Fly In Breakfast ”という企画ですが、

昔から堅実に続けられて地元の人たちの楽しみになっているようです。

月一回、日曜日の8時半にこの航空博物館を訪れると、

コーヒーとマフィンといったいわゆるアメリカンな朝食が用意されており、

それを楽しんだ後はその日の企画に参加し、見学を行うという趣向。

たとえば2月15日の企画は、戦史に詳しいDonna Espositoさんを囲んで

「第二次世界大戦時のアメリカ海軍の秘密のドローン」とか

「大戦前の名前のない飛行機たち」とか、

「南太平洋で対日戦に投入する予定だったドローン秘密部隊」とか、

(これ聴いてみたい)「海軍士官の家族にドッグタグを返した話」とか、

「戦闘で失われた3人のパイロットに共通する三つの偶然のミステリー」

などという話を聞かせてもらうそうです。

第二次大戦に投入されそうになっていたドローンの話、聞いてみたいですね。

で、このエスポジートさんが何者かというと、どうも

「航空&戦史マニア」で本も1冊書いたというアマチュアのようです。

さて、ギャラリー1の展示とそれに併設されたハンガーの中を

見学し終わると、次はギャラリー2の展示です。

ここはかつてGEのエンジンなどのテストを行うための設備を持っていました。

ギャラリー2の入り口には、ここで実験されたプロジェクトなどの写真と

その歴史がパネルにされて展示してあります。

真ん中の写真は、1953-1954 の「プロジェクト・サーチ・アロー」。

付属レーダーを使用して戦闘機のレーダーの捜索範囲の

可能性を広げるために行われた空軍のプロジェクトです。

下左は1955-1963の「アトラスICBM誘導装置」の実験。

CGM/HGM-16 アトラス (Atlas) は、アメリカ空軍で開発され、

ジェネラル・ダイナミクス社のコンベア部門で生産された

大陸間弾道ミサイル (ICBM) のことです。

アメリカ合衆国で初めて開発に成功したICBMであり、

1959年から1968年にかけて冷戦中実戦配備されました。

左側の写真はアトラス計画中滑走路を移動するコンベアC-131。

一番上の写真は1956ー1963のT58エンジンのテストプログラムです。

先ほど内部見学してきたハンガーが写っていますが、ここで

シコルスキーのHSS-2ヘリに標準的なラジアルエンジンから

T58デュアルエンジンを付け替えるという作業ののち、ここで

フライトテストが行われました。

中左:F106超音速インターセプターに新型コントロールシステム、

GESACが搭載されたとき。1960年。

中右:1951−1958行われていた初期の自動操縦のテストです。

当時GEは、民間航空機製品の事業から外れて(外されて?)いました。

会社としても軍需の仕事を航空機のためにも確保したかったのですが、

結果としてそれは成功せず、このシステムは最終的に

一般に販売されることになりました。

下:ボーイングKC135改装。1961-1963。

上段はジェットエンジンの航空機、中段電子関係、

下段はミサイル関係の製品とジャンル分けされています。

下段左、1957年から行われたのは、デコイミサイルの実験でした。

ここからはXV-5Aプロジェクトのコーナーです。

当時、多くの国が様々な構想で垂直離着陸機を実験していましたが、

この幻の機体XV-5Aもその一つでした。

GのジェットエンジンをTF39を搭載していました。

同機は、15名のテストパイロット(通称『XV-5Aファンクラブ』)

によって試験飛行が行われましたが、まず1965年4月27日、

初試験飛行で墜落し、テストパイロットルー・ライアンが殉職します。

彼は機体からの射出を試みましたが、システムが故障しており、

パラシュートがテールに引っかかり、機体とともに地面に激突したものです。

墜落の原因は、パイロットがリフトジェットのドアを開ける際

高度がありすぎたことだったといわれていますが、

続く2番目の試験飛行でも墜落を起こし、今回もイジェクトシートが

地面に激突後に作動したため、この時のテストパイロット、

デイビッド・ティトル少佐は重傷を負いその後助かりませんでした。

このときは救難機としての実験のため、マネキンを負傷者に見立て、

スリングで吊り上げるという操作をしていたのですが、

そのスリングがファンに巻き込まれてしまったのです。

F 2032 Ryan XV-5A Vertifan VTOL Accident/Crash Footage Pilot Bob Tittle

XV-5A実験の際に起こった事故の映像が見つかりました。

着陸と同時に機体から何かが放出されていますが、

不思議なことに駆け寄った人たちがそちらに見向きもしていません。

さらに、この事故のパイロットはボブ・ライアンだと記載されているので、

上記の2件以外にも事故が起こっていたということになります。

写真のモニターで喋っている男性は、おそらく当時

『ファンクラブ』のメンバーだった元テストパイロットでしょう。

諦めずにライアン社が次に作ったのがXV-5Bだったわけですが、

陸軍にも空軍にも相手にされず?結局買い手がつかなかったため、

この垂直離着陸機は幻のままで終わったのです。

右上に、

「チームメンバーはハリアーを競争相手としてみていた」

と書いてありますが、その後アメリカ海軍と海兵隊は、

ホーカーシドレーとともにそのハリアーを完成させ、

海兵隊用に導入を行いました。

MALTA TEST STATION

と書かれた看板。

あの地中海のかと思ったら、ニューヨークのマルタでした。

1945年に設立された旧米軍の燃料および爆発物のテスト施設で、

米国陸軍の「 プロジェクトヘルメス 」用ロケットエンジン、

燃料、爆発物のテスト、原子力研究にも使用されています。

GEがここで実験を行っていたのは1972年までのことになります。

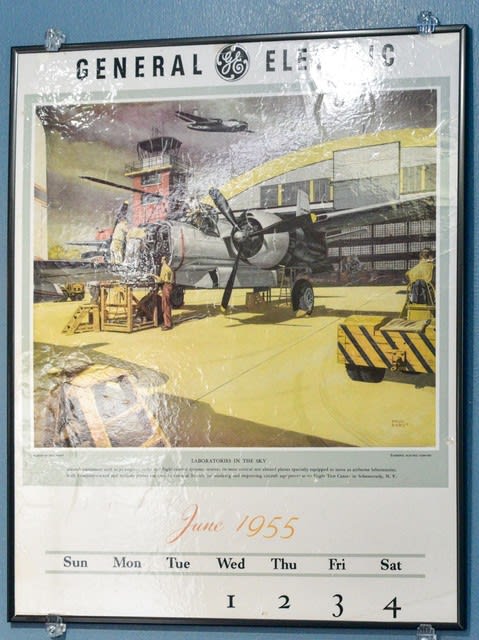

GEが制作したらしい1955年のカレンダー。

この博物館でまだ使われているハンガーの中です。

かつてフライトテストセンターとしてGEが使用していた頃で、

絵のタイトルは

「空の実験室」(Laboratories in the sky)

となっています。

X-405エンジン、ショックレスノズル搭載。

ヴァンガード・ロケットの一段目の動力に使用されたロケットエンジンです。

このロケットが最初のアメリカの人工衛星の打上げに選択された時、

マーティン社が主契約社として契約を結んだのですが、

最初に提案したタイプは必要な水準の推力が不十分と判断され、

GEの提案の方がリスクが少ない選択であると考えられたため、

マーティンはGEと推力構造体、ジンバルリング、エンジン部品、

エンジン始動器具を含む自己完結型のX-405エンジンの契約を交わしました。

この結果、12基のX-405が生産され、そのうち11基が

ヴァンガードに搭載されて飛行したとあるので、ここにあるのは残る1基?

ここからはいきなり第二次世界大戦の航空機についての展示になります。

スミソニアン博物館にも展示されていた、カーティスのウォーホークですね。

第二次大戦に参加したこの地元出身のパイロットたち。

左上の人相の悪い人は、(すみませんなんていうもんかい)

ジャック・ニューカーク ”Scarsdale Jack" Newkirk

(1913-1942)

「スカースデール(彼の出身地)ジャック」とあだ名された

フライング・タイガースのリーダーです。

彼は、前回ご紹介したニューヨークのレンセラー工科大学に、

航空工学を学ぶため入学するも、恐慌のため学費が払えず退学。

しかし、その期間に飛ぶことを学び、苦労して海軍搭乗員になります。

ウォーホークP-40は彼がフライング・タイガースで乗っていた愛機で、

彼のフライング・タイガース入隊は、

「日本人の中国人に対する残虐行為への怒り」

が動機だったということになっております。

まあ、そういうことでいいですけどね(なげやり)

彼の写真の下にある旭日旗から推察するに、

彼は日本機を7機撃墜したようですが、彼の最後は

ビルマで間違って木に激突し、投げ出されたというものでした。

しかし、アメリカのメディアはいち早く彼を英雄として祀り揚げ、

ディズニーがフライングタイガースの徽章をデザインするなどして、

大いに戦意高揚に彼の死は利用されたようです。

ちなみに彼の遺体は、日本人によって埋葬されたということです。

その下は、バトル・オブ・ブリテンでアメリカ人として

RAFに参加し、(じつはそれ、非合法だったわけですが)

ホーカー・ハリケーンでルフトバッフェの戦闘機と交戦、

戦死した、

ビリー・フィスク ’Billy ' Fiske 1911-1940

彼は撃墜王とかではなく、冬季オリンピックにも出場した

ボブスレーの選手でした。

Funeral Of Fiske (1940)

イギリス軍が行った彼の葬儀の様子が映像に残っています。

棺はアメリカ国旗で包まれています。

左上はミッドウェイー海戦のヒーローとして

クラレンス・ウェード・マクラスキー・ジュニア

(Clarence Wade McClusky,Jr.,)1902-1976

「エンタープライズ」の艦載機パイロットだったマクラスキーは、

ミッドウェイ海戦の際、このとき参加した日本海軍の空母のうち

「赤城」「加賀」「蒼龍」の攻撃を指揮し、結果的に沈没せしめたため、

この功績に対し海軍十字賞を与えられています。

左:P38の偵察型で偵察中行方不明になり戦死認定された

ジョン・マンチーニさん。

右:最初にニューヨーク出身で第二次大戦の戦闘機パイロットになった

ジョン・オニールさんは、ニューギアナで日本機を6機撃墜しました。

左:「ポップコーンが弾ける音を聞くたび、機銃に狙われたことを思い出す」

と語るのは以前ESAMでボランティアをしていたというパイロット。

「遠すぎた橋」で描かれたマーケットガーデン作戦に参加したそうです。

右:空戦で乗っていたB-17からベイルアウトしたという人。

「空中に投げ出されたときには、ドイツ人の履いている靴に

触れるかと思ったよ」

彼はフランス軍に救出されて生き延びました。

ここに書かれているところによると、勝利は油の生産と

「パイロット」(の質量)によるところが多いそうです。

「ドイツと日本はアメリカや同盟国と比べて

航空機の生産と燃料、そして搭乗員の育成の点で劣っていた」

はい、その通りです。

どっちもお金がなかったのでね。

航空機動隊の輪切りには旭日マーク(つまり撃墜数)が5つ。

これはB-25に搭載されていた機銃のターレットです。

ここに貼られている旭日旗のデカールは、実際にも

もしガナーが敵機を5機以上撃墜した場合には、このように

ターレットの部分にマークを貼ることが許されました。

爆撃機の機銃手も「エース」が名乗れたのです。

こちらは同じくB-25の爆撃手が狙いをつけるために覗き込むサイト。

爆撃機のノーズにあって、爆撃手は腹這うように覗き込みます。

このコーナーにはまるで実際の航空機の座席にいるような

振動を味わえるシミュレーターがあって、ボランティアのおじさんが

「ヘイ、乗って行かないかいキッド」とかいいつつ誘っていたのですが、

この子供にはつれなく断られていました。ドンマイ。

続く。