前回に続き、潜水艦「シルバーサイズ」プレゼンツ、

「潜望鏡の歴史」についてです。

第一次世界大戦の終わりまでに、潜望鏡のほとんどの問題は解決しました。

初期の、取り込まれる映像の見にくさという問題については、

大きな筒の中に2本の望遠鏡やレンズを挿入することで、

画像を拡大したり明るくしたりして解決がなされます。

大きな安定した筒を使うことによって、画面の安定性と、

表面の画像の乱れを軽減し、小さな潜望鏡ヘッドで先端を補足して

画像のバランスを取るというふうに改良されていきました。

レンズとミラーの調整の際、位置合わせをしやすいように、

潜望鏡は二重の筒芯で構成されていました。

外側は圧力と伸縮に耐える厚みを持った素材で、

そして光学系は内側の筒に収容することで衝撃を受けにくくなります。

■ 潜望鏡の発展

潜望鏡には、

反射型(リフレクティング)Reflecting

と屈折型(リフラクティング)Refracting、

leとra、ちょっと違いで全く違う二つのタイプがあります。

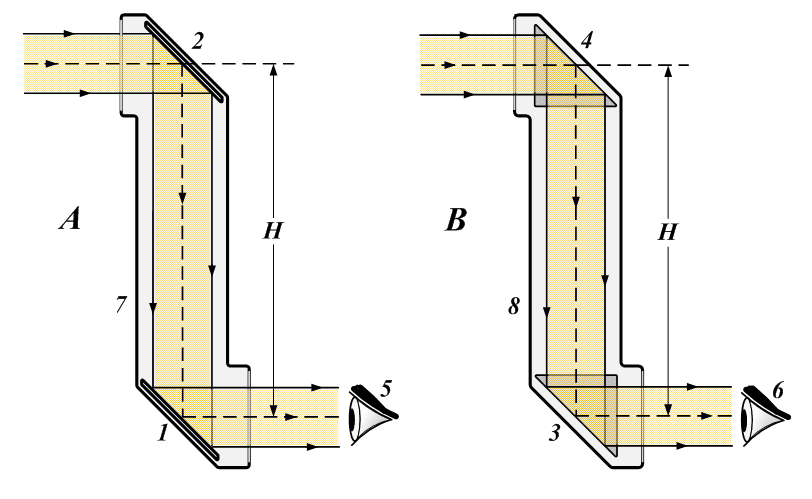

反射型潜望鏡 屈折型潜望鏡

「反射型潜望鏡」は単純に鏡を使用して、

筒の長さの方向に光を反射するものです。

右は屈折型潜望鏡ですが、こちらは鏡の代わりにプリズムを上下に置きます。

上部のプリズムは映像から光を集め、その光を

潜望鏡の筒の長さをつなぐ一連のレンズと2本の望遠鏡を通して、

2番目のプリズムに跳ね返すことで像を送ります。

このプリズムが光を反射して、2枚のレンズからなる二次鏡筒に入り、

接眼レンズで見ることができるのです。

プリズムは反射面にコーティングを施す必要がなく、

鏡より頑丈であるため、鏡よりこちらの方が重用されました。

しかし、入ってきた光がチューブを通る段階で、

どうしても暗くなってしまうという問題がありました。

潜望鏡開発者たちはこの解決策を見つける必要がありました。

潜望鏡の中で映像が暗くなる理屈はこういうことです。

懐中電灯のビームが、照らした面から遠ざかるにつれて光の輪は大きくなり、

それに従って明度は落ち、暗くなります。

潜望鏡の中で起こるのがこれと同じ現象です。

取り込まれた画像はチューブを降って移動するうち、

距離があればあるほど、ぼやけてかすかになり、見えなくなるのです。

これを解決したのがアイルランドの光学設計者、

ハワード・グラッブ卿(Sir Howard Grubb)1844−1931

という人でした。

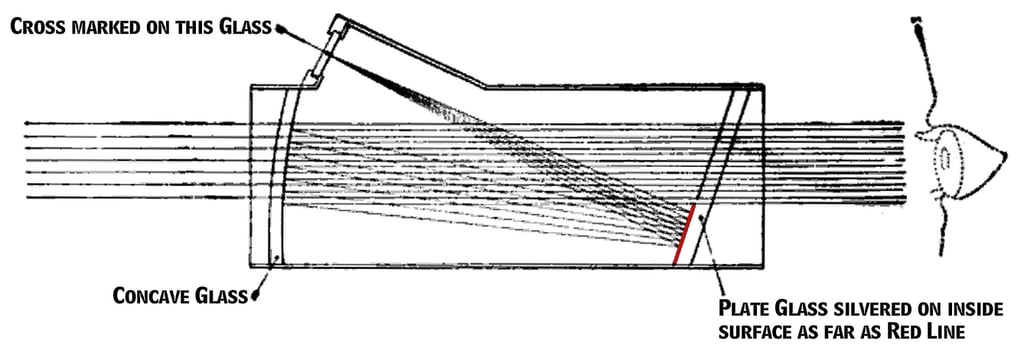

これは手持ち用の接眼機ですが、

彼の工夫は赤い部分に内面が銀色に塗装された板ガラスを仕込むことで、

凸面ガラス(Concave)によって取り込まれた像を明るく保つことです。

こちらが、初期の潜望鏡のアレンジメント。

チューブの端にはミラーもプリズムもないことに注意してください。

Lは「レンズ」、Iは画像です。

最初の潜望鏡はレンズだけだったのに驚かれるでしょうか。

こちらがグラッブ卿のアイデアによるのちの改良版。

潜望鏡では、一連のレンズをチューブの正確なポイントに挿入し、

光の焦点を合わせたり、最焦点を合わせたりすることで問題を解決しました。

レンズのさまざまな曲がりが収縮、拡大、反転を繰り返し、

人の目に入る前に画像が出来上がっていることに注目してください。

これにより、画像を明るいまま焦点を合わせることができ、

潜水艦を安全に水中に保つために必要な長さまで

潜望鏡を伸ばすということができるようになったのです。

しかし、筒の中にこれだけのレンズがあるのも大概じゃね?

と思われたあなた、あなたは正しい。その後、この連続したレンズの組み合わせは、

我々が知るポピュラーな仕組みへと発展していったのででした。

その後、引き込みの仕組みができ、潜望鏡は

使用していない時には潜水艦内深くに引き込むことができ、

波の上でそれが発見されにくいようになっていました。

それから第二次世界大戦になっても、潜望鏡は

「シルバーサイズ」に搭載されているような古典的な外観のまま、

何十年もの間、ほとんど変更されず、実質同じ仕組みが使われていました。

もちろんその何十年もの間、テクノロジーの発達により

倍率などレンズの性能に関わることは向上しましたが、

この第二次世界大戦時の潜水艦「マッケロー」の写真のように、

潜望鏡を手で引き下ろし、ハンドルを握りながら覗き込み、

潜水艦が沈降していく時には、ギリギリまで外を見るために

潜望鏡を引き下げながら自分の体を床に屈めていったりするのです。

それは、奇しくもアメリカ海軍の潜水艦員たちが

「潜望鏡を覗く」の同義語として使う、

"Dancing with the Grey Lady"

(灰色のレディとダンスする)

そのものであり、それは潜望鏡が発明されてから

ディーゼル潜水艦、原子力潜水艦と動力が変わっても

それだけは全く変わることがありませんでした。

USS「ペンシルバニア」で灰色淑女とダンス 1990年代

「ダウン・ペリスコープ」「アップ・ペリスコープ」

という命令は、潜水艦映画で何度も聞くフレーズです。

"Dancing with the gray lady "

とは、潜望鏡を覗きながら見張することそのものなのです。

■ ニュータイプのペリスコープ

コンセントが邪魔〜

ところが時代は進みました。

潜望鏡が「灰色の淑女」ではなくなったのは、

「バージニア」級潜水艦と共に最新鋭型の光学機器がデビューした時です。

「バージニア」級とロイヤルネイビーの「アストゥート」級潜水艦は

いずれも潜望鏡を搭載していません。

その代わり、使用しているのが

フォトニック・マスト(Photonics Mast)であり、

水面上に持ち上げるのは潜望鏡ではなく電子画像センサーキットです。

わたしも、「そうりゅう」クラスの潜水艦を初めて見学した時、

すでに潜望鏡という、あのおなじみの「灰色のレディ」は影も形もなく、

外の画像を皆で画面を見ることで認識するようになっていたので、

それこそ価値観がひっくり返るような衝撃を受けたものです。

ところでここでちょっと考えてみましょう。

技術の進歩の過程で真っ先になくなると言うことは、

それなりに変えていかなくてはいけない大きな理由があったはずです。

従来の光学式潜望鏡には、2つの問題がありました。

1つは

潜望鏡を格納するための潜望鏡井戸のスペースの確保。

それは艦の高さいっぱいいっぱいが必要なので、その大きさゆえに

セイルや内部のコンパートメントの配置が制約が生まれます。

もう1つは、レディと親密にダンスをできるのは一人だけ、ではなく、

=潜望鏡は一度に一人しか見られない

という、地味に深刻な問題です。

海軍は、この2つの問題を解決するために、

AN/BVS-1フォトニクス・マストを開発しました。

2004年にデビューした「バージニア」級攻撃型潜水艦が、

フォトニクス・マストを搭載した史上最初の潜水艦となりました。

フォトニクス・マストは、艦体を貫通せず(つまり格納されない)

昔の車のアンテナのように、伸縮自在に伸び縮みし、

従来の光学式潜望鏡の画像処理、航法、電子戦、

通信の機能を全て変わりなく提供する機能を持ちます。

フォトニクス・マストには、光学式潜望鏡のプリズムやレンズの代わりに、

電子画像処理装置が使われるのが大きな違いです。

センサーユニット、複数の電気光学センサーは、

回転するヘッドに設置されて、海面から突き出しています。

マストの中には、カラーカメラ、高解像度白黒カメラ、赤外線カメラ、

3つのカメラが搭載され、それぞれがイメージを捉えます。

また、耐圧・耐衝撃構造のコントロールカメラと、

正確な目標範囲を提供し航行を支援する

アイセーフレーザーレンジファインダーもマストに搭載されています。

以前ならセイルの先から艦底まで必要だったペリスコープウェル(井戸)も、

これならセイルの中だけで収納ができます。

ペリスコープウェルが小さくなると、ボートの制御室の位置を

より自由にレイアウトすることができるようになります。

従来のレイアウトはまず潜望鏡ありきなので、

潜望鏡を必要とする制御室は狭い上甲板に置かざるを得ませんでした。

ここしか井戸を設置するのに必要な深さがないからです。

左、「バージニア」以前、右、「バージニア」

左、「バージニア」以前、右、「バージニア」紫が「ペリスコープ井戸」

「バージニア」級では、制御室はより広い2階デッキ(第2甲板)

に配置され、より開放的なレイアウトになったというわけです。

これは見つかりにくい?

「バージニア」級潜水艦の潜望鏡

さて、フォトニクス・マストが取り込んだ画像は、光ファイバーで

2台のワークステーションと司令官用コントロールコンソールに送られます。

「バージニア」級に2本備わっているフォトニクス・マストは、

これらのどのステーションからでもジョイスティックで操作できます。

ジョイスティックたらあれですよね。

ゲームのコントローラーみたいな。

なんでも「もがみ」型の操縦もこれだと最近聞いたな。

各ステーションには、2台のフラットパネルディスプレイ、

標準的なキーボード、トラックボールインターフェイスが設置されています。

画像は全て媒体に記録されます。

(この辺りの技術も日進月歩なので、iPhone並みに

アップデートが加えられていっているでしょう)

ちなみに現在フォトニクスマストを搭載した潜水艦を建造する国は

米国の他はロシア、英国、日本、フランス、中国のみとなります。

■ エンドスコープ Endoscopes 内視鏡

エンドスコープというと聞き慣れませんが、要は内視鏡です。

この偉大な発明のおかげで、今回わたしも、

一昔前ならたいへん痛みを伴った副鼻腔炎の手術を

快適かつ安心して受けることができたわけです。

そして今回調べてみてちょっと嬉しかったのが、この内視鏡が、

ある意味ペリスコープの一つの発展形と考えられていることです。

胃の内視鏡検査のための先端機器

その恩恵を激しく被ったばかりで全く他人事ではないので、

わたしの受けた歯科性副鼻腔炎による炎症除去手術で説明します。

たった10年前まで、わたしのような症状の患者に対しては、

「経上顎副鼻腔手術」と言って、歯肉(上唇の裏)部を切開し、

上顎骨の一部をノミで除去、上顎洞を中心として粘膜を極力除去、

という、読んだだけで痛くなるような術式が用いられました。

アメリア・イヤハート(頬に膿を排出するためのパイプを出していた)

の頃の手術ほどではないにしろ、10年前のこのやり方だと

術後の痛み、顔の腫れが強い、術後に頬部のしびれ感が残ることがある、

出血が比較的多い、入院期間が長い(両側で2~3週間)、

副鼻腔が本来の生理機能を失う可能性がある、

将来的に膿や粘液が貯まる術後嚢胞という別の病気が発生する事がある、

と、受けるかどうか選択の余地を迫られるものだったのです。

ところがESS(内視鏡下副鼻腔手術)だと、鼻の穴から手術操作を施行、

鼻腔と各副鼻腔の隔壁を開放、病的粘膜のみを除去するだけなので、

術後の痛みが少なく顔の腫れはほとんどなし。

出血が比較的少なく入院期間が短い(両側で1~3日間)、

副鼻腔の生理機能が比較的保たれ、術後嚢胞の発生頻度がきわめて少ない、

とありがたいことばかり。

術者は手術野をはっきりと見ることができ、

手術に必要な切開量は10年前と比べても遥かに小さくなっています。

この10年での変化ですらこれくらい進歩しているように、

内視鏡を使用して行われる医療処置はますます増えていくのでしょう。

内視鏡で見たウサギの肺

最近は獣医も医師と同じくこのテクノロジーを用いて治療する

画像はレンズではなく、デジタルケーブルを介して伝送されるため、

内視鏡は、従来の潜望鏡よりも、どちらかというと

フォトニック・マストとの共通点がより多いと言えます。

それでも、ペリスコープのように、

直接見ることができない部分を見ることができる点は同じ。

内視鏡の発展のその最初の地点には潜望鏡があった、

というのはあながち間違いではありません。

ありがとう潜望鏡(迫真)

続く。