こんな風景を思い浮かべてください。

ここはバージニア州ハンプトンにあるNACAラングレー記念航空研究所。

ここには新しい風洞、NACAのフルスケールのトンネルがあります。

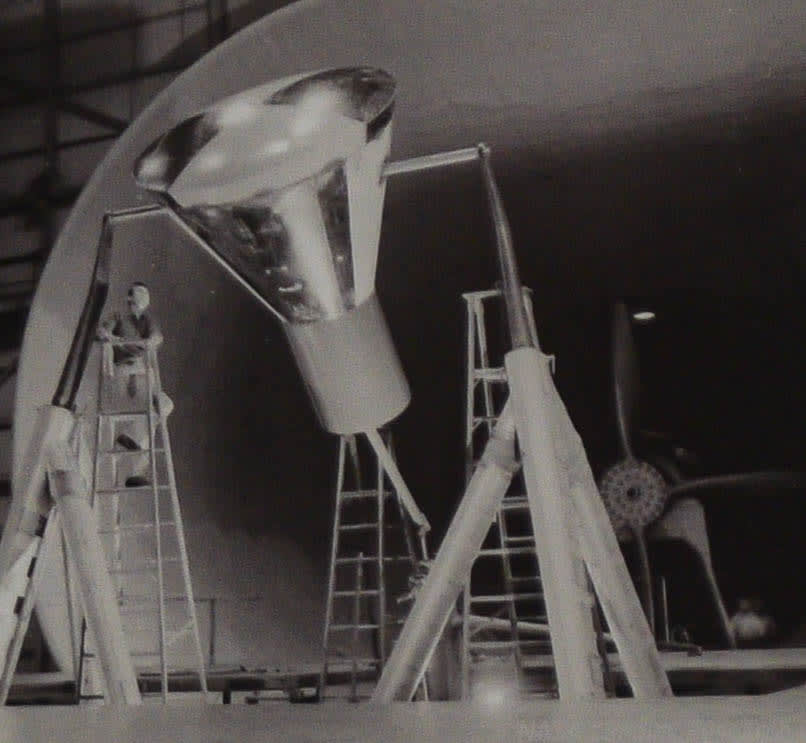

海軍のヴォートO3U-1「コルセアII」実物そのものが風洞に取り付けられ、

エンジンが始動されると、すぐに機体は時速120マイルで「飛行」を始めます。

しかし、それを見ている者の目には、この飛行機は空中の一点に留まり、

ただ、風洞の中の空気が時速120マイルでこの上を吹き抜けていくのです。

これが、NASAの前身である

NACA(National Advisory Committee for Aeronautics)

の新しいFST(Full Scale Tunnel)=風洞です。

飛行機の模型ではなく、飛行機そのものを使って行われた最初のテストでした。

FSTの利点は、高さ9m、幅18mの大空洞に飛行機を丸ごと搭載できることです。

実物大の実験は、小さな風洞で小さな模型を試験しても、どうしても生じる、

いわゆる「スケール効果」の不確実性を排除することができるでしょう。

◆ 風洞とは

風洞、英語で言うところのwind tunnel, WTとは、

人工的に「流れ」を発生させ、発生させた流れの中に縮小模型などの試験体を置き、

局所的な風速や流れの可視化などの実験を行う施設です。

風洞を用いた実験を風洞実験・風洞試験と呼ばれ、

航空機・鉄道車両・自動車など高速で移動する輸送機械や、

高層ビル・橋梁など風の影響を受け易い建築物の設計に用いられます。

歴史を遡ると、1700年第後半にはすでに、空気抵抗を測定するための

回転アームを用いた風洞で飛行機の実験が行われていました。

同じスミソニアン別館のウドヴァー・ヘイジーセンターの方には、

ライト兄弟が用いた風洞装置が展示されています。

ライト兄弟はこの装置で翼の形の研究を行い、その結果

ライト・フライヤー1号の開発に成功しています。

初めて実物大の風洞を開発したのは、ドイツでした。

V1、V2ロケットを開発した陸軍兵器実験場ペーネミュンデの技術者たちは、

実験のために巨大な風洞を製作しました。

中にも入れます

中にも入れます◆ NACAの風洞

風洞試験を経ることなく飛行する飛行機はありません。

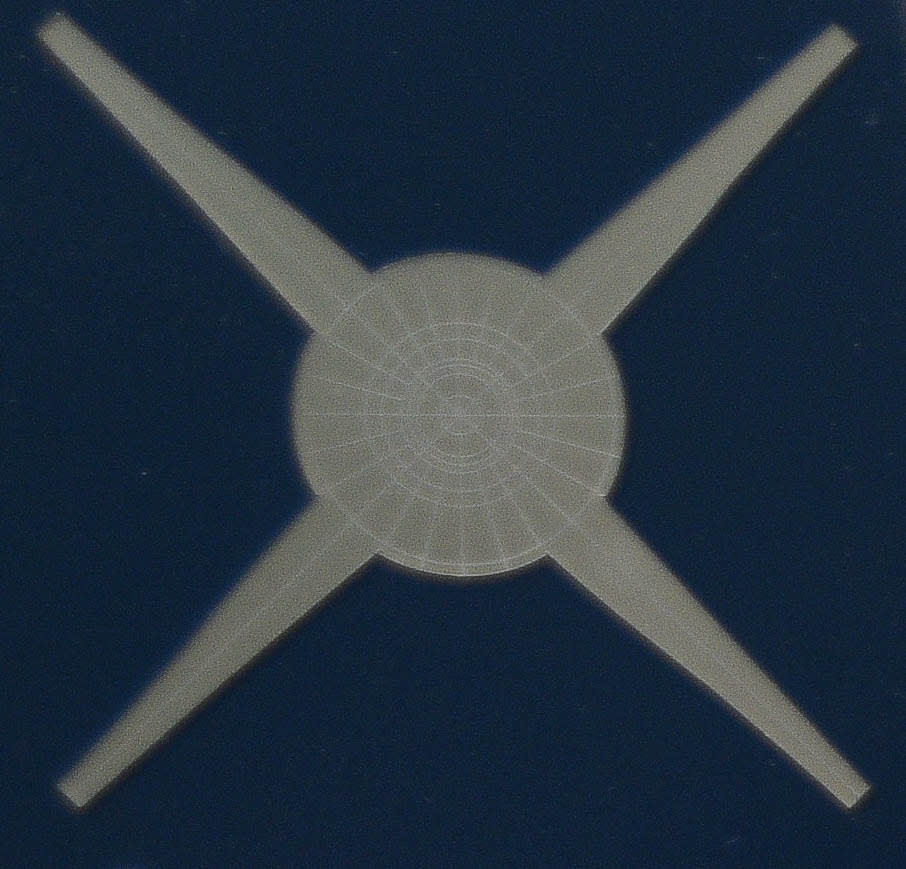

この巨大な風洞ファンは、バージニア州ハンプトンにある研究センターの、

NASAの実物大の風洞に取り付けられていた二つのファンのうち一つでした。

二つの大型プロペラがテスト飛行機とこの写真に見える

F-18などのモデルに空気を送り、飛行機を実際に空に飛ばしました。

航空諮問委員会(NACA)のために、1931年に建設された風洞は、

当時のアメリカ軍の重要な軍用機のほとんど全てをテストしています。

風洞は「9メートル×18メートルのトンネル」とも呼ばれ、

最大12メートルの翼幅の航空機を保持できます。

航空宇宙エンジニアは、風洞実験から採られた正確なデータを使用して、

基本的な設計を検証し、また改善を行いました。

実物大の風洞は、これまでに建設された中でも最も価値があり、

そして用途の広い研究用トンネルの一つとなったのです。

実物大の風洞は、実物大の航空機、フリーフライトモデル、

吊り上げ機、そして超音速輸送機など、多くの軍事、

及び民間航空の設計に関するデータを提供することになりました。

バージニア州ノーフォークにあるオールド・ドミニオン大学が

1996年から2009年までトンネルを運営し、航空機、トラック、

列車、自動車、そしてレースカーなどのテストをおこなっていました。

ちなみにわたしも初めて聴くオールド・ドミニオン大学と言う名前ですが、

GPAは3.3で、難しさを5段階でいうと3の「普通に難しい」大学だそうです。

この大学の名前は重要であとでもう一度出てきますので覚えておいてください。

ベルXP-59、ノースアメリカンP-51Bマスタング、

そしてヴォートF 4U-1Aコルセア。

これら第二次世界大戦に活躍した航空機は、

このファンを使った風洞実験を経て生まれました。

NACAの実験を通しての抵抗力低減の取り組みは、速度と射程を向上させ、

連合軍のパイロットに先頭における決定的な有利をもたらしたのです。

マーキュリー・カプセル、月面着陸練習機、そしてスペースシャトル。これらもまた風洞でテストされた航空宇宙設計でした。

写真で風洞にセッティングされているのはマーキュリーカプセルです。

「ライト・スタッフ」に描かれたマーキュリー計画で、アメリカ合衆国は、

史上初の有人軌道飛行あと、マーキュリーカプセルに

アラン・シェパード宇宙飛行士を乗せて弾道飛行による打ち上げを行いました。

マーキュリーカプセルは2機、有人弾道カプセルとして打ち上げられています。

NACAの技術者が現場で製作しているのは、

木製のブレードで、これをさらに加工して使用しました。

木を用いてこれを製作したのは、形を正確に再現するためで、

バランスを取ることができるからでした。

しかも、木の層を接着させて重ねることで、変形を防ぐことができます。

エプロンをして木を削っている人なんて、NASAのイメージゼロですね。

テストの結果収集されたでたは、空力学者やエンジニアが使用するために、

女性からなる「コンピュータ」チームによって処理されました。

コンピュータに「」が付いているのは、コンピュータを使用したのではなく、

彼女らのタイプを使用したデータ処理をしてそう呼んでいるのです。

◆米軍機の高速化に寄与した風洞実験

完成後10年間、ラングレーFSTは世界最大の風洞実験装置でした。

それは航空技術分野でアメリカの世界的な存在感を高める原動力となります。

その後78年間、ラングレーFSTでは、ロッキード・マーチン社のF-22に至るまで、

アメリカ軍に存在したほぼすべての戦闘機がテストされることになります。

特に歴史的に重要だったのは、1938年から45年にかけて行われた

「ドラッグ・クリーンアップ・テスト」

”Drug cleanup tests”

と呼ばれる一連の大きな試験でした。

この試験は、実戦配備された飛行機から外装を1つ1つ取り除き、

パテで粗い部分を滑らかにし、滑らかな基本形に成形してから、風洞に入れ、

各段階で部品ごとに原因となる空気抵抗を特定する、と言うものです。

風洞実験によって、機体の最も抵抗の大きい部分を特定し、

飛行機全体の抵抗が小さくなるように改良していくのが目的でした。

第二次世界大戦中、アメリカの敵となった国の戦闘機は、

米軍機の高速性に悩まされましたが、それらの高速化に貢献したのは、

他ならない、この抗力クリーンアップ試験であったというわけです。

このトンネルで二日間にわたるテストが行われたのは1943年3月6日のことでした。

これはフル・スケール・トンネルで行われた最軍機とされたテストだったため、

この情報が世間に明らかになったのはつい最近になってからのことです。

◆ ラングレー風洞を飛んだ”アクタン・ゼロ”

1942年6月4日。

それはある軍人に言わせると、

「ミッドウェイ海戦の敗北よりも深刻な事件のあった日」

として記憶される日付です。

日本軍の飛行機がアリューシャン列島のダッチハーバーにある

米軍基地を攻撃したときから、この話は始まりました。

このとき、日本の三菱零式艦上戦闘機は地上からの攻撃でオイルラインを切断され、

パイロットは草原と思われる場所に不時着しなければなりませんでした。

しかし、その草原は水と泥に覆われた沼地であったため、

着陸態勢に入った飛行機は仰向けにひっくり返り、パイロットは死亡します。

彼は「龍驤」から発艦した古賀直義一飛曹と言うことがわかっていますが、

今はそのことについては本題ではないので語りません。

墜落した飛行機は1ヵ月後にアメリカ海軍の哨戒機に発見され、

検査の結果、引き揚げ可能であることが判明します。

日本軍の零戦としては初めてアメリカの手に渡った貴重な機体でした。

さりげなく星形をつけてる零戦(´・ω・`)

鹵獲された零戦は、サンディエゴとワシントンのアナスコスティアで

米海軍の試験を受けた後、NACAラングレー記念研究所に運ばれ、

さらに特殊計器の取り付けが行われました。

そして、1943年3月5日(金曜日ということまで記録に残っている)

午後3時頃、風洞のあるラングレーに到着した零戦は、

そのままラングレーのフライトラインに「しれっと」駐機されて夜を迎えます。

その夜、闇にまぎれて零戦はフルスケール・トンネルに密かに搭載され、

2日間、極秘裏にテストが行われました。

テストに参加した風洞の特別クルーは、秘密厳守を誓約させられています。

月曜の夜が明けると、飛行機は何事もなかったかのように、

フライトラインの元の場所に戻っていました。

この秘密実験の存在は、この日から67年後の2008年になって、

フルスケール・トンネルの前所長であるジョー・チェンバース氏が、

この秘密実験に参加したラングレーの退職者たちにインタビューし、

初めて明らかになったのでした。

風洞を飛んだ零戦の写真は現存せず、試験結果もどこにも残されていません。

この時、日本の零戦は、ライト飛行場からラングレー飛行場まで自力で飛び、

滑走路から風洞に運び込まれ、厳重な秘密のベールの下で即席のテストを行い、

67年間もほとんど誰にも知られることがありませんでした。

アクタン・ゼロの解析についてはテストパイロットの意見などが残され、

色々な解釈がされていますが、風洞実験がどのように

アメリカの戦略に生かされたかも、資料が残っていないので

現在のところわかっていないとされているようです。

◆FSTを救った?オールド・ドミニオン大学

戦後のNACAでは、先日もお話しした、X-1に象徴される、

マッハ1に向かう飛行域の高速航空機が中心となりました。

音速を超える飛行機も、離着陸の時には低速に落とさねばなりません。

フルスケールトンネルはそのような低速実験に最適な施設でした。

また、このトンネルではヘリコプター試験も頻繁に行われるようになります。

1958年、NACAはNASAとなり、国家的な宇宙開発計画が本格化しました。

宇宙船もまた、大気圏突入後は低速で着陸しなければなりません。

というわけでラングレートンネルは、マーキュリー宇宙カプセル、

HL-10の低速試験の主力となっていきます。

また、この時期から無人のフリーフライト試験が開始され、

遠隔操作でトンネル内の気流に乗って模型を飛ばす実験が行われました。

このフリーフライト試験は、模型の安定性や制御特性を、

固定された付属品に邪魔されずに試験・観察することができました。

また、1960年代から70年代にかけては、

航空機の超高迎角における空力特性に大きな関心が寄せられた時期で、

再びフルスケール・トンネル内での模型を遠隔飛行実験が行われました。

1985年、米国内務省がラングレーFSTを国定歴史建造物に指定しました。

つまりランドマークというか史跡?となったのです。

しかし、アメリカでは、歴史建造物指定がされたからといって、

この施設が取り壊されないという保証はないみたいなんですね。

懸念した通り、NASAは国から風洞を減らすよう圧力をかけられ始めます。

そこで、当時のラングレー所長ポール・ホロウェイが、

フルスケールトンネルを保存するために考え出した解決法が、

先ほど名前の出た近隣の大学、オールドドミニオンだったのです。

そこでホロウェイ所長は、オールドドミニオン大学の工学部長を説き伏せ、

フルスケール・トンネルの運営を引き継ぐ名乗りをあげ、

ラングレーに提案しろ、と迫りました。いや、勧めました。

この工学部長という人が、この施設を従来とは異なった用途で

空力試験に利用するチャンスだと考えたので話はまとまりました。

1997年、オールドドミニオン大学がFSTの運営を引き継ぎました。

当時、大学が運営する風洞としては世界最大のものとなりました。

オールドドミニオン大学は、1996年から2009年までこのトンネルを運営し、

ライト・エクスペリエンスによる1903年のライトフライヤーの再現や、

NASCARのレーサーなど、従来とは異なるモデルのテストが行われました。

風洞実験されるライト・フライヤーのレプリカ

風洞実験されるライト・フライヤーのレプリカ◆ラングレーFSTの最後

オールドドミニオン大学との契約が切れた後の2009年9月4日、

ボーイングX-48の混合翼を使った最後の試験が行われました。

そして1931年の完成から約80年後の2011年5月18日に解体工事が完了しました。

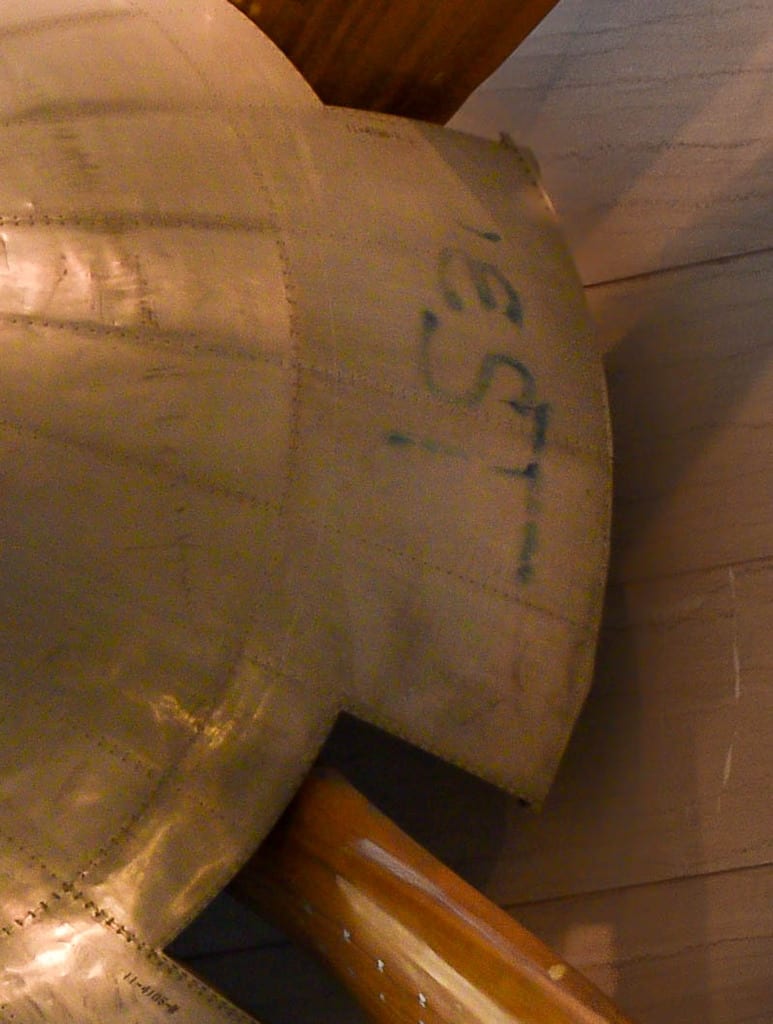

この歴史的なトンネルで現在にその形をとどめているのは、

国立航空宇宙博物館が譲り受けた2つの駆動ファンのうちの1つだけです。

このファンは、2015年2月、博物館の

「ボーイング・マイルストーンズ・オブ・フライト・ホール」に設置されました。

設置中

設置中梯子のかかっている部分に、「TEST 」と雑に書かれた字が見えますが、

それは現在もスミソニアンで確認することができます。

NASAのエンジニアであり、著述家であるジョセフ・R・チェンバースは

このように述べています。

「フルスケールトンネルは、NACAが世界一流の研究所であるという

メッセージそのものであり、航空機設計者にとって

後世に残る貴重なデータを生み出してきたのです」

続く。