スミソニアンの歴史的航空機シリーズの一つだと思うのですが、

ちょっとメインとは外れたところ(エスカレーターの横)に

こんなロケット機が展示されています。

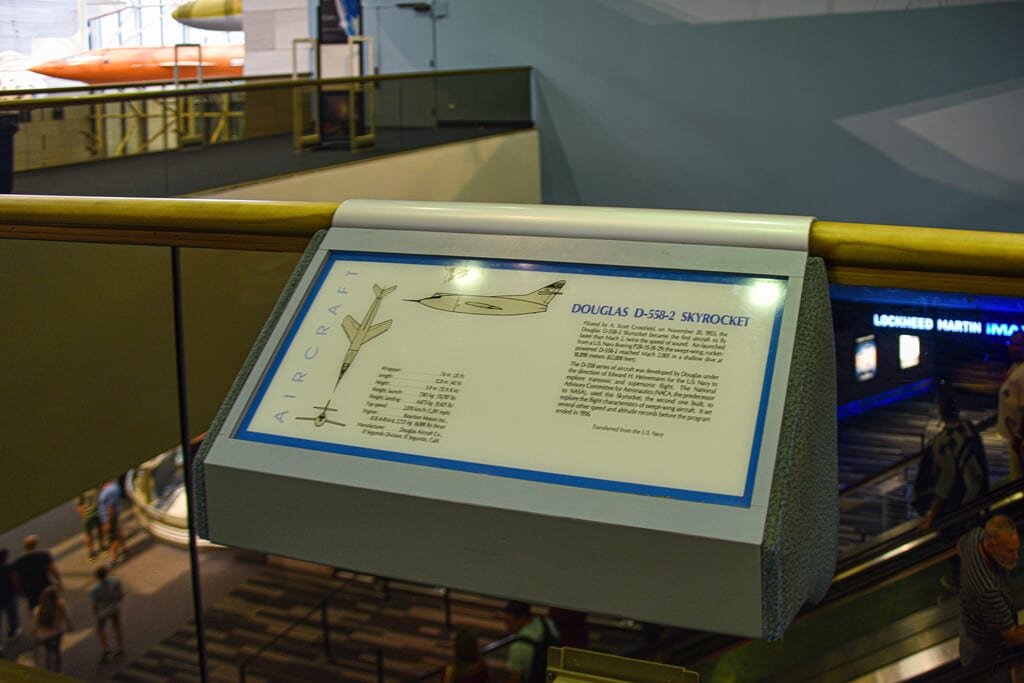

ダグラスD-558-2スカイロケット(D-558-II)

いかにも近未来的なシェイプの航空機。

これはダグラス・エアクラフト社がアメリカ海軍のために製造した

ロケットおよびジェットエンジン搭載の研究用超音速機です。

■クロスフィールドの最速記録マッハ2

1953年11月20日朝、奇しくもライト兄弟が人類による動力飛行をおこなってから

50年目の1ヶ月前に当たるこの日、A・スコット・クロスフィールドは、

音速の2倍であるマッハ2で飛行した史上初のパイロットになりました。

この偉業を可能にしたのが、ロケット推進による空中発射の実験機、

ダグラスD-558-2号機「スカイロケット」です。

このテスト飛行で、スカイロケットは高度6万2千フィートから急降下中に

マッハ2.005(時速1291マイル)を達成しました。

その数秒後、XLR-8ロケットエンジンは燃料を使い果たして停止したため、

クロスフィールドはすぐさま地上に滑走し、

エドワーズ空軍基地のムロック・ドライレイクに着陸しました。

同じスミソニアン博物館のマイルストーンシリーズで、

音速を破ったX-1「グラマラス・グレニス」を紹介したばかりですが、ダグラスD-558-II「スカイロケット」もまた、このX-1はじめ、

X-4、X-5、X-92Aといった初期の遷音速研究用航空機の一つです。

D-558-IIの初飛行は、1948年2月4日、

ダグラス社のテストパイロット、ジョン・マーティンが行いました。

この日から1956年までの間に、NACA(NASAの前身)、海軍・海兵隊、

そしてダグラス・エアクラフト社の共同プログラムにより、

単座・双翼の3機が飛行しましたが、初飛行から5年目にスカイロケットは、

世界で初めて音速の2倍の速さで飛行し、航空史にその名を刻んだのです。

「D-558-II」という機体名の「II」は何かと言いますと、

当初3期で計画されていて、第1期の機体は直線翼、

そして後退翼(swept wing)の第2期機が最終的に選ばれたからという説、

単にフェーズIIだったから、という説もあります。

ちなみに第3期は、第1期、第2期の試験結果を具体化した戦闘機で

モックアップを製作する計画でしたが、実現には至っていません。

後退翼が特徴

後退翼が特徴主翼の掃角は35度、水平尾翼の掃角は40度です。

主翼と尾翼はアルミニウム製で、胴体は非常に大型、

主にマグネシウム製でできています。

マリオン・カール中佐の最高度記録(非公式)

X-1と同じく、D -558-IIも、発射は大型機の翼の下から行いました。

これは、1953年8月21日、ボーイングP2B-1S「スーパーフォートレス」から

ドロップされる瞬間のスカイロケットテスト機です。

母機の「P2B-1S」は改称で、ダグラス・エアクラフト社は、

降下艇としての役割を果たすためにこの爆撃機を改良しました。

この日、この超音速研究用ロケットプレーンは、

エドワーズ空軍基地上空3万フィート(9,144m)で投下され、

この飛行中、マッハ1.728に達しました。

この日の出来事は、ワシントンAPはこのように打電しています。

海軍は月曜日、海兵隊のパイロット、マリオン・E・カール中佐が

8月21日にダグラス・スカイロケット調査機で

83,235フィートの高度新記録を打ち立てたと発表した。

この名前を当ブログは何度となく必要に応じて記しているわけですが、

第二次世界大戦の戦闘機エースで、ラバウル航空隊と死闘を演じた

あのマリオン・カール中佐が、戦後は

テストパイロットとして活躍していたことを書くのは初めてかもしれません。

「スーパーフォートレス」機内で飛行服(耐圧スーツ)を身につけている

マリオン・カール中佐(左)。

海軍によると、この非公式な世界記録は、

新しく開発された高高度飛行服のテスト中に樹立されたものでした。

飛行服のテストのつもりで高度を上げて行ったら、

機体がいつの間にか記録を更新するくらい高く上がっていたので、

この際記録としてカウントしておこうということになったのでしょうか。

それまでの高度非公式記録は、2年前にダグラス社のテストパイロット、

ビル・ブリッジマンが同じ飛行機で打ち立てた79,494フィートだったので、

カールはこれを4000フィートも更新したことになります。

しかしながら、全米航空協会の規則では、高度記録への挑戦は

地上から離陸した飛行機でないとダメとされていたため、

この空中発射による記録はニュースにはなったものの、

公式記録としては認められることはありませんでした。

ちなみにブリッジマンの記録も空中発射された飛行機で作ったもので、

同じ条件だったので非公式記録となります。

■D -558-I スカイストリーク(ジェットエンジン)

左:マリオン・カール

「スカイロケット」の先代のD-558-Iは「スカイストリーク」Skystreak。

何かに似てますよね・・・F-86?

第1期のD-558-1は、ジェットエンジンと直立翼を採用した機体です。

テストパイロットとしてのマリオン・カールは、このバージョンで

時速650.8マイル(1048km)の世界最高速度を記録したのです。

この機体は、真っ赤な色だったことから、

「クリムゾン・テストチューブ」とあだ名をつけられていました。

建造されたのは全部で3機、カール中佐が記録を立てたのは2号機でしたが、

その後のテスト飛行で圧縮機の分解により発射に失敗し墜落、

パイロットは死亡し、機体も失われることになりました。

あくまでも一般人の印象ですが、X-1があまりにも有名なのと、

せいぜいスカイロケットを知る人がいるのみで、

スカイストリークはほぼ無名と言っていいかと思います。

それはX-1がロケットエンジンで、スカイストリークが

普通にターボジェットエンジンだったから、と思い切って言ってしまいます。

D-558-Iは降下中だけとはいえ、ジェットエンジンでありながら

長時間の遷音速飛行を一応達成しているのですが・・・・。

X-1の超音速飛行はこれと比べると短時間であり、

航空工学的な実績は、ある意味こちらの方が評価されているらしいです。

さて、そこでD558-1を何とか改造して、ロケット動力とジェット動力、

両方に対応できるようにしようとしたのですが、不可能とわかったので、

全く別の機体であるD558-IIが誕生することになりました。

1947年に契約が変更されてD558-1の代わりに

3機の新しいD558-2を代用することが決定します。

この3機のテスト飛行の結果、多くの貴重なデータが得られました。

例えば、遷音速と超音速における翼と尾翼の荷重、揚力、抗力、

そして緩衝特性の関係などについてです。

■なぜ遷音速か

遷音速の研究機はなぜ必要だったのでしょうか。

その理由の1つは、マッハ0.8から1.2までの速度範囲について、

それ以前の正確な風洞データがなかったこと。

もうひとつは、従来のP-38「ライトニング」のような戦闘機は

音速に近づくと、密度の増加や気流の乱れによる衝撃波の発生で急降下し、

機体がバラバラになってしまうというリスクがあったからです。

遷音速の限界に耐えられる機体を作ることによって、

危険を回避し、衝撃波にも十分耐えられる安全性の確保ができますね。

NACA、陸軍航空隊、海軍を中心とする航空関係者は、特に現場で

遷音速域での圧縮効果に耐える構造強度持った機体を切望していました。

このとき陸軍は最初から「ロケットエンジン派」でX-1にも出資しましたが、

海軍はより保守的な設計を好み、D-558-Iを推しています。

NACAは保守的でしたが、X-1の研究も支援しています。

各団体の傾向がちょっとずつ違うのが興味深いですね。

ダグラスD-558-IIは結局米海軍とダグラス・エアクラフト社、

全米航空諮問委員会(NACA)の共同研究プロジェクトとなりました。

そして海軍は結局1945年6月22日、ダグラス社に対して、

翼と尾翼が直線的で薄く、ターボジェット推進を持つD-558型機6機

の製造に関する注文書を発注しています。

開発責任者は、エドワード・H・ハイネマン主席技師でした。

海軍はジェット機推しだったと先ほど書きましたが、

DC -558のダグラス社との契約の際、第1期が直翼ターボジェット機、

第2期がターボジェット推進とロケット推進による掃射翼機、

と2つのフェーズに分けることが決まりました。

ダグラスと海軍は、その後、戦時中のドイツの後退翼機の捕獲データ

(これってもしかしてコメート以下略)を分析し、

アメリカの科学者ロバート・T・ジョーンズの研究と合わせて、

D-558の契約を変更し、予定していた3機を削除して、

ターボジェットとロケット・エンジン、両方を搭載した後退翼機

3機に置き換えることに決定しました。

そこでさしもの保守的な海軍も、

旋回翼機がマッハ1越えの推進力を得るためには

ロケット推進が必要としてこれを付加することに合意したというわけです。

さらに、第2期機にの製作で、ターボジェットとロケットエンジン、

この両方を搭載するためには、新しい胴体が必要ということもわかりました。

そこで、主翼よりも薄く、可動する水平安定板を採用し、

主翼と水平尾翼が音速越えの際に受ける衝撃波の影響を受けないようにし、

衝撃波の際も、ピッチ(機首上げ下げ)制御ができるようにしました。

ダグラス社がD-558-IIを製造している間、NACAは以前ここでも紹介した

ラングレー風洞でのテストや、無人機による実験のデータを提供しました。

リアクションモーターズのLR8-RM-6 4室ロケットエンジン1基を搭載し、

旋回翼機で燃料はアルコールと液体酸素でした。

ただし、フェーズIIの3機には元々、ウェスティングハウス社の

J34-W-40ターボジェットエンジンも搭載されていました。

全長12.80メートル、翼幅27.62メートル、

主翼の前縁は35°、尾翼は40°に後退しています。

空虚重量は4,273キログラム、最大離陸重量は7,161キログラム。

1,431ℓの水/エチルアルコールと1,306ℓの液体酸素を搭載しました。

制作された1948年2月4日から6年半の間に、

3機のロケットプレーンは合計313回の飛行を行っています。

ターボエンジンは胴体前部のサイドインテークから供給されますが、

これが使われるのは離陸、着陸の時で、高速飛行用には、

4室構造のリアクションモーターズ製LR8-RM-6エンジンが使われます。

機体はコクピットからの視界が悪かったため、従来の角度のついた窓を持つ

盛り上がったコクピットに再設計されています。

D558-1型と同様、緊急時にはコックピットを含む前部胴体が分離され、

前部胴体が十分に減速した後、パイロットはパラシュートで

コックピットから脱出することができるようになっていました。

■運用の歴史

スカイロケット3機の飛行回数は、

1番機123回、2番機103回、3番機87回の合計313回でした。

スミソニアンに展示されているD-558-2 #2は、

アメリカ海軍が、遷音速および超音速での空力情報を得るために

ダグラス・エアクラフトに発注した6種類の研究機のうちの1つに過ぎません。

D-558-1とD-558-2は細部の設計が大きく異なりました。

D-558-1は、音速のマッハ1程度が限界でしたが、D-558-2は、

ロケットエンジンによりマッハ1を軽く超えることができたそうです。

高負荷のロケット推進機は地上から発射させることは

安全性にも問題があるため、ダグラス社はスーパーフォートレスを改造し、

爆弾倉から空中発射できるようにD-558-2#2、#3を改造しました。

同時にD-558-2#2を全機ロケット推進に変更しています。

そして、ターボジェットエンジンがあったスペースを燃料の増槽にするとか、

機体にワックスを塗って抵抗を減らすなどの工夫、

そして約72,000フィートまで飛行してわずかに急降下する飛行計画により、

クロスフィールドはスカイロケット唯一のこのフライトで、

マッハ2.005(時速1291マイル)に達し、

航空史にその名を刻む快挙を達成したというわけです。

スカイロケットのパイロットたちは、記録を打ち立てただけでなく、

遷音速および超音速飛行領域で旋回翼機を安定的に制御して飛行させるために

何が有効で何が有効でないかを理解し、重要なデータを収集しました。

また、風洞試験の結果と実際の飛行値との相関関係をより明確にすることで、

設計者の能力を高め、軍用機、特に掃射翼の航空機を

より高性能にすることにも貢献したのです。

その後、X-1やセンチュリーシリーズの戦闘機は、この初期の研究機から

安定性や操縦性などのデータを得て世に生まれることになりました。

続く。