引き剥がされる思いで先日アメリカから帰国しました。

息子の学校が始まるぎりぎりまで快適なスタンフォードでリスを撮りながら

暮らしていたいのはやまやまですが、わたしには日本に帰らねばならぬ

大事なイベントが待っていたのでございます。

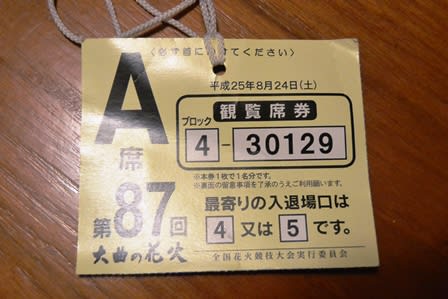

それがこの秋田県大曲で行われる年に一度の花火大会。

花火というものは 日本が世界に誇る音と光の芸術であり、

花火師というのは芸術家であり真に憧れているいうくらい花火を愛するわたしにとって、

「日本一の花火大会」であるところのこの大曲花火は即ち

「世界一の花火大会」。

きっちりとこの花火大会に間に合うように飛行機を定め、

まだ地獄のような暑さの羽田空港に降り立ったのでございます。

その荷を解く間もないまま花火大会当日となり、飛行機は羽田発10時35分。

少し早目に家を出て高速に乗った途端、目を疑いました。

そこには渋滞でうんともすんとも動かないクルマの群れが。

「しまったあああああ!」

どこかの馬鹿者が(非情と言われようが言わせてもらいますよわたしは)事故を起こし、

空港の手前にそのための渋滞がきっちりとできていたのです。

窓ガラスが割れ、車体がぐちゃぐちゃになるほどの大事故で、

ちょうど事故処理に入ったばかりだったため、渋滞の列は「歩くより遅く」

ほとんどセンチ刻みの進行。

チェックインの期限は出発15分前です。

じりじりしながらやっと事故現場を通過した時には10時ちょうど。

空港までの距離は飛ばせば10分少しの地点です。

走行車線と追い抜き車線を華麗にクリアしながら、空港に近づいたとき

わたしは家族にきっぱりとこう言いました。

「わたしはもう乗れないから二人で行って!後の飛行機で追いかける!」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

ちょっと待て。

確か去年の大曲花火大会の記事で全く同じことを書いてなかったか?

そう思われた昨年以来の読者の方々、あなたは正しい。

そう、去年は駐車場が満杯という理由の違いこそあれ、車を運転している

わたしだけが乗り遅れ、二人が予約の飛行機に乗るという、

まったく同じ轍を、学習しないわたしどもは 見事に踏んでしまったのでございます。

しかも今年は去年のように一時間遅れなどではなく、空席があったのは4時近く。

もうどうにでもして、な気分で家に帰り、前日雷のせいでいきなり切断された

インターネットの回復をしてから「えきねっと」で新幹線「こまち」を予約し直し、

洗濯などして虚しい時間をつぶしました。

教訓その1:夏休み期間の土日に車で空港に行くのはやめましょう。

ともあれ、すでピークを過ぎてガラガラの秋田行きに乗って現地に近づきます。

昼花火を見るための人々はすでに移動も終わり、秋田駅も人はまばら。

とはいえ新幹線は結構な混雑でした。

暑い昼花火はあきらめて夕方から行く人も多いのかと思われます。

この日東京はうだるような暑さだったのに、秋田は涼しく秋の気配が感じられました。

ほっと一息つく気分です。

ああ・・・・日が暮れていく・・・・。

今頃会場では昼花火とともにみんなお弁当食べたりしてるんだろうなあ・・・。

皆が写真を撮りまくっていた新幹線「こまち」。

名前もいいですが、このカラーがいいですね。

ポスターによると「ジャパン・レッド」。

新幹線に関してはなんでも絶賛するファンのわたしにも大納得のネーミングです。

そして、大曲駅に到着。

TOが迎えに来てくれていたのですが、途中までタクシーに乗れることが判明し、

行きから体力消耗することなく会場にたどり着きました。

ちょうど升席に向かうときに夜花火が始まり、結局、わたしは完璧に間に合ったのでした。

今年のお席は、審査員席の並び。

つまり、去年に引き続き特等席です。

それもこれも予約してくださった地元企業が大スポンサーであったからこそ。

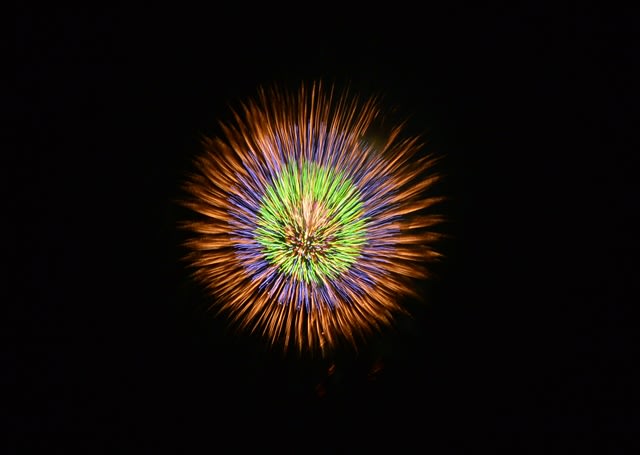

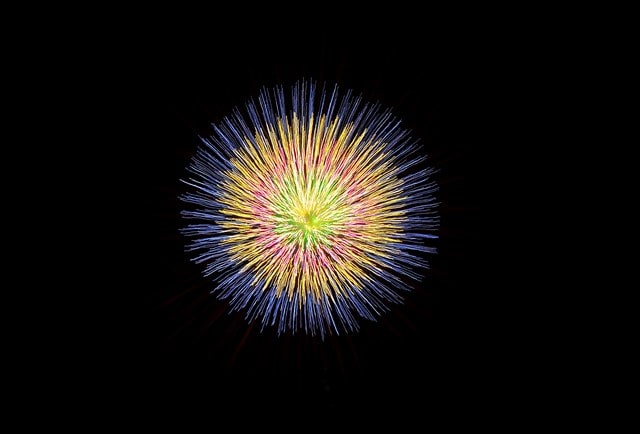

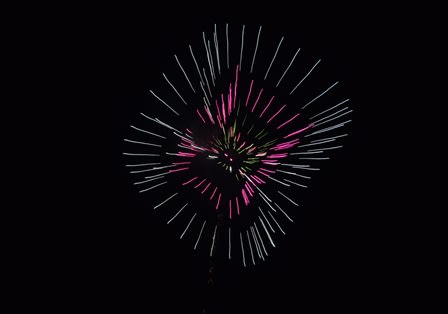

というわけで、今年の主眼は去年のデジカメではない、ニコン1で花火を撮る、

ということに集約されていたわけですが、どうですか。冒頭写真の出来は?

こういうのを見ると、「どうやってこうなるように仕込むんだろう」と、

心から絶賛するとともに不思議で仕方ないのですが、それはともかく、

去年とは格段の違いがあると思われませんか?

その理由は・・・・・

三脚を使ったからです(爆)

「花火を撮るのに三脚なしとはな」

と去年アップしたブレブレの各画像を観てこのように思った常識のある方も多かったと存じますが、

今年はこの基本中の基本を押さえるため、わざわざサンフランシスコで

軽量かつ平衡目盛のついている秘密兵器を購入しておいたのです。

しかし好事魔多し。

到着したのが暗くなってきたところだったため、三脚を組み立てるのに

どこがどうなっているかわからず悪戦苦闘。

買ってきたときに一度取り付け方を確かめただけだったので、

取り外しレバーの位置が分からないという・・・・・撮影以前の問題ですね。

教訓その2:機材は事前に使い方を確かめて暗闇でも扱えるようにしておきましょう。

ともかく、出遅れたもののその中のまともな写真を淡々と挙げつつお話しします。

花火撮影の基本は、新幹線「こまち」の中でインターネットのサイトを見ながら

頭に叩きこみ車内でカメラの設定したという、つまり付け焼刃もいいところです。

しかも、花火の撮影って「練習」ができません。

何かの意匠になる仕掛けも多く、これは「ピースマーク」。

なんだっけ・・・・金太郎は足柄山だし・・・・。

座敷童?

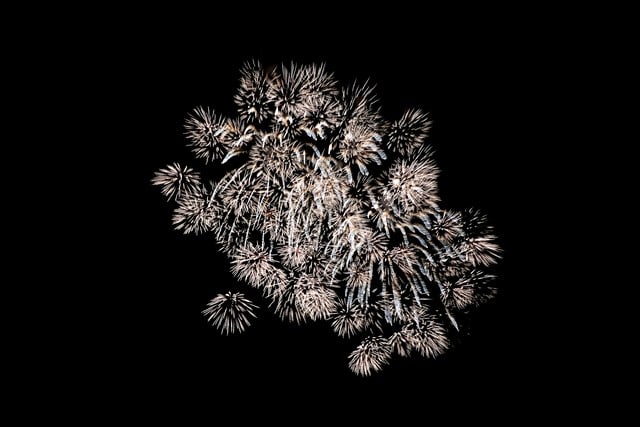

こういう、どちらかというと幻想的な印象画のようなものが多く撮れました。

これは三脚を動かしてしまったため、このような「立体的」な物体に。

着物の模様のようです。

花火を観る楽しみは、どんなイメージを花火師が持っているか、

音楽によって知ることです。

その時その時で選曲には「傾向」があるようですが、定番は

「タイム・トゥ・セイ・グッドバイ」

「誰も寝てはならぬ」

「YOU RISE UP」

で、かならずどこか一チームが使用します。

今年はNHKのあの似非応援ソングであるところのあれ、が

「花」をテーマにしたあるチームによって使われていました。

で、改めて聴くと、いい曲なんですよねこれが。

いや、わたしもあの曲そのものに文句をつけているわけでは・・・・

つけてましたねすみません。

でも、あの曲への批判分析をお願いします、と言ってこられた方だって、

「似非応援ソング」と言いながらしっかりご自分の楽器(フルート)で

演奏するつもりで練習しているとおっしゃっていましたし。

ふと、先日のこのブログ上での「紅の豚は好きだが映画製作者の意図はうざい」

という話を思い出してしまいました。

芸術は結果良ければすべてよし。

感覚的な好き嫌いは、また別の次元の話です。

音楽の問題点があるとすれば、これは競技大会なので、

各花火会社には既定の時間が決められているということ。

自由演技の時使う音楽がいいところでぶつっと終わってしまうのです。

というかそれがほとんどなんですが、曲によっては

「これからいいところなのに」とそれが気になってしまうのです。

「タイム・トゥ・セイ・グッドバイ」のときに、わたしも

「ああ、ここで終わるかな〜」

と残念な気分になったのですが、その時絶妙のタイミングで息子が

「終わろうよ・・・・」

と言ったので周りが爆笑しました。

皆同じように感じていたのかと思われます。

このジレンマを克服するために「手作り」した曲を使用しているチームがありました。

バッハの「イタリア協奏曲」の第一楽章を、おそらくピアニストに電子ピアノの

チェンバロモードで、しかも途中省略して演奏させたもので、花火終了とともに

ちゃんと終止和音が来たので、これは気持ちよかったです。

花火の技術そのものがどんな評価だったのかはわたしにはわかりませんでしたが。

同行の方々はもう数年来の常連なので、観方も通のそれです。

「ここはいつもうまいねえ」

「真ん丸にきれいに上がるけど危なげないねえ」

回を重ねて観ていると自然と評論家のようになってしまうようです。

四角や三角の形になるように上げることももちろん可能。

観て「きれい」かどうかは別の話ですが、「面白い」というポイントもあります。

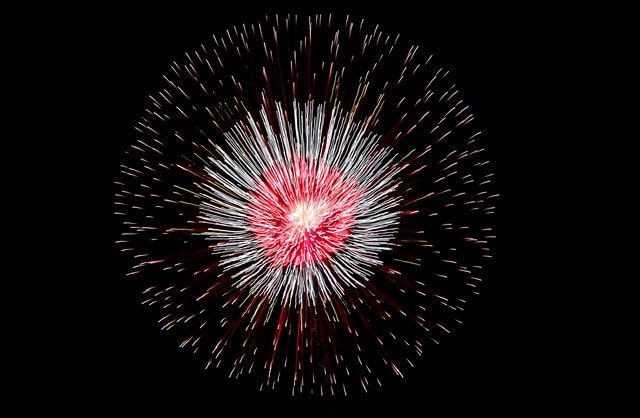

こういった「小花模様」も規定にあるのですが、ここのはうまいと思われます。

乱れ咲く菊の風情が見事に表現されている一発。

花束。

花火、というのは昔から「花」を表現してきたのだと改めて感じます。

この花束が投げられて・・・・・

散っていきます。

この演技だったと思うのですが、「男たちの大和」のエンディングテーマ、

長淵剛の「クローズ・ユア・アイズ」を使用したチームがいて、このタイトルが

「英霊たちへの挽歌」(確か)でした。

「あのテーマ」とともに始まった「ミッション・あ」。

「秋田の魅力を解説するのが君の使命だ。

例によって君のメンバーがこの任務により死亡あるいは負傷しても

当局は一切感知しないからそのつもりで。

なおこの録音は自動的に消滅する」

同時に花火開始、という意匠のチームは受けていました。

翌日の秋田の新聞の一面も、この解説による写真だったかと思います。

写真は「なまはげ」。

あとは「秋田杉」「秋田犬」などなど、ご当地の名物をそれぞれ形に打ち上げる趣向です。

確かに楽しめましたが、

「花火として綺麗かどうかはまた別」

とは息子の辛辣な一言。

消えかかっていて済みませんが、これが秋田犬(多分)

われわれをご招待くださった企業は、大スポンサーの一つで、

去年の優勝チームに「企業花火」を上げさせていました。

ライバル会社と呉越同舟での共同出資です。

なぜこういうことにするかというと(たぶん)張り合うことを防ぐため?

花火師さんたちにすれば「張り合わせてほしい」というところかもしれませんけど。

ちなみに去年やたら威勢の良かった「ド●モ」さんですが、いろいろと反映してか、

去年の大量じゅうたん爆撃のような無茶苦茶な勢いは全くなりをひそめ、

むしろ去年圧倒されたわれわれ企業に後れを取っている感がありました。

その年の企業の勢いが花火の内容で窺い知れる。

変な観点ですが、花火にはこういう楽しみ方もあります。

ここだけの話ですが、同行の方が

「組んだ相手が悪かったかなあ」

とつぶやいたのが印象的でした。

去年この大曲花火のエントリをご覧下さった方の中にはもしかしたら

「カールツァイスレンズ搭載とはいえ、デジカメの花火モードで撮ったものと

今年のカメラの画像にはかなりの違いがみられるではないか」

と思ってくださる方もおられるかもしれません(だといいな)。

取りあえずこのニコン1には花火モードなんちゅうお手軽なものはついていないので、

マニュアル撮影にすべてプログラムしておかなくてはいけませんが、

全てにおいてぎりぎりまで何もしない傾向のあるエリス中尉、なにしろ

秋田駅から大曲に向かう「こまち」の30分の間にすべてを叩き込み、

絞り値もシャッタースピードも、シャッターの押し方すら文字通りの付け焼刃で臨んだわけです。

しかも現場が真っ暗で、カメラのダイヤルを合わせるのも一苦労。

まあ、レンズをのぞいていればわかるんですけどね。

それでもなんとか去年よりましな画像が撮れたのは、

これもひとえにミラーレス、じゃなくてレンズ交換式アドバンスドカメラ、ニコン1の実力。

(ステマ)

決してわたし自身の技術ではないということだけ宣言しておきます。

ちなみに設定ですが、絞り値はf/11〜14までをうろうろ、

シャッタースピードは1/1.3〜1/2で、この値は「サイレント撮影」のモードにしていないと

得られないため、シャッターを押したときのあの「パシャ」っという音が全くなく、

非常に気持ち悪かったです(笑)

カメラに詳しい方は笑止かもしれませんが、連写は全くダメでした。

あとは長秒時のノイズ低減モードはオフ。(取り込みに時間がかかるため)

手ブレ補正もしない方がいいということでオフにしました。

確かこれがわが桟敷の「大スポンサー様」の出資した企業花火だった(気がする)。

ところで、写真を見て初めて気づいた趣向もありました。

これ、薄の野を表現しているのですが、この草むらの丸い光をご覧ください。

ほら、次の瞬間立ち上っていきます。

これ、蛍だったんですね。

観ていた時には全く気付かなかったのですが、後で画像をチェックして、

この表現に気が付いたとき思わず感動してしまいました。

すごい。

やっぱり日本の花火は真の芸術です。

ところで、この日大曲に行かれた方、読んでらっしゃいますか?

大変でしたよね?あの、雨(笑)

いやもう、会場に向かう途中で雨粒が二三滴あり、「あれ?」と思った瞬間、

わきにある露店に雨合羽と雨傘が売られているのに気づいたんですよ。

そのときにふと「もしかしたら、今日夕立の予報でもあったのかしら」

と感じた嫌な予感は花火の中盤で見事にあたり、バラバラっと来たと思うと

いきなり集中豪雨になってしまったのです。

しかし誰も座を立つ人はいません。当たり前ですが。

ここであわてても雨を防ぐ場所など会場を出なくてはないし、

立ち上がったところでパニックになるだけです。

皆我々と違って予想していたのか、キャーキャー言いながらも粛々と傘を広げ、

ある者は傘を差し、合羽を着て、行われる花火を観ています。

気の毒だったのは豪雨の中のコンテスタントで、

雨が降っても花火というのはちゃんと上がるのだということはわかりましたが、

なにしろ観客の集中が全くない状態だったので、おそらくそれは審査員にとっても同じで、

かなり出来が良くても賞を取れるほどの感動を与えられたかどうかは疑問です。

「勝負は時の運」

という言葉が浮かびましたが、この大曲花火、今まで一度だけ天候を理由に中止されたそうです。

この一年のために存在するこの大曲という町が、その中止(延期なし)によってその年

どれだけの損害を被ったのかは想像に余りあります。

被害と言えばわたくしごとですが、わたしは現地に遅れて到着したため、

ホテルですべての準備を整える時間がなく、なんと、わたし以外にはどうでもいいことですが、

現地にエルメスのバッグを携え、布のトートで外側を覆っていました。

全ての形あるものはいずれ朽ちる運命と言えども、エルメスを豪雨に晒して尚泰然としていられるほど

わたしはまだまだ現世の物欲から解脱しても悟りきってもおりません。

取りあえず雨が降り出したときに、わたしは後ろから神の恵みのように渡された

主催者の傘でとりあえず自分の頭とカメラを守り、日除けの帽子、シート、その他

あらゆる「雨よけ」になると思われるものをバッグの上に幾重にもかけました。

その甲斐あって豪雨が嘘のように過ぎ去ったのち、シートすら水が溜まっている悲惨な状況でも、

バッグだけは一滴の水も吸わず、その周りだけは完璧に乾燥した状態で、

つまりエルメスのバッグだけは守り切ったのです・・・・・・・・

・・・・・・・まあ、こんなもの花火会場に持ってくるのが間違っていますが、

全ては飛行機に乗り遅れてバッグをホテルに置いてくる時間がなかったからです。

教訓その3:花火会場に濡れて困るものは持っていかない

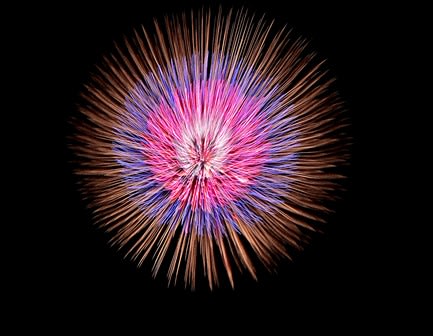

花弁の角度が皆違うのですが、ちゃんと「咲いている」ように見える。

これなど、まるで絵に描いたようです。

ちゃんと花芯の花粉まで表現されています。

これは、右下に陰影が来るように仕込まれているのですね。

地味ですが、花の角度が気に入って。

ところで、わたしがニコン1で激写している間、息子はすべての花火を

ipod touchで動画に収めていました。

そして後から動画再生し、それを止めてキャプチャしてそこそこの画像を撮り、

まわりの大人に感心されて得意満面です。

まったく、下手なカメラよりずっとこっちの方が性能がいいんじゃないかと思います。

わたしが撮り損ねたものも即座にメールで送ってもらいました。

かえる。

さる。

BGMは「アイアイ」でした。

まあ、こうして見ると、やはり画質はニコン1の足元にも及びませんけどね。

(と思いたい)

わざとぼうっとぼかす表現もあるようです。

歪まない画像が撮れただけでも進歩したといえましょう。

三脚のおかげですがね。

たった一輪の花。

こういう趣向も粋ですね。

左は消えかけていますがなんか動物だったような。

猫かな?

ネズミ。

右下に猫らしき影。

というわけで、大会終了。

終了と同時に何万人もの人が同じ方向(駅)に向かいなだれのように進みます。

大曲駅まで帰ってきましたが、花火のモードのまま撮るとこの通り。

明石の将棋倒し事故なども階段でのことでしたが、大曲はこの日警察を総動員して

警備に当たり、階段の前では交通整理して一時せき止めたりして、

事故が起こらないように細心の注意を払って人員整理をしていました。

なんと、始まって以来、この大曲花火競技会は一度も大事故が起きたことがないそうです。

素晴らしい。

去年も書きましたが、この駅前の「ホテル・ルートイン」。

この週末の二日だけ一泊10万円になります。

ホテル・ルートインなのに。

そして、宿泊客はそのまま一年後の予約をして帰るため、すでに来年は満室。

この町ははっきり言って「花火だけの町」ですので、この大会にかける意気込みは大変なものです。

「事故を起こさない」

というのは簡単なことではありませんが、今まで無事故という結果は何よりもその表れで、

この町の人々の運営にかける努力は賞賛に値します。

新幹線も夜中まで何本も臨時停車しますが、ホームで事故が起こらないように、

外で乗客は待機。

アナウンスがあればその時に列のままホームに上がっていきます。

「こまち」以外の臨時列車にはそれぞれ

「スターマイン」「ナイアガラ」

など、花火の名前が付けられています。

そして、「こまち」車内。

全席指定ですが、この日は特別なので立って帰ろうとする人を乗せます。

30分くらいは通勤で慣れている方も多いのでしょうが、

席に着くなりがっくりと眠ってしまう人がほとんどで、皆疲れ切っているのに、

立ったままは大変だなあ、と思いながら見ていました。

かなりの人たちが立ったまま寝ていましたが、これもすごい。

ところで、この日の花火、上席で観られたのですが、上席ならではの「被害」が。

風があり、しかも河原からこちらに向かう風だったので、花火の燃えカスが

いちいちバラバラと頭の上に落ちてくるのです。

わたしなど遅れて暗い中到着したため、用意していただいていたホテルの会席弁当を

「何を食べているのか口に入れるまで分からない」

闇鍋状態で、ときおりスダチやレモンをかじってしまったりしながらいただいたのですが、

この消し炭の雨のたびにお弁当に蓋をせねばなりませんでした。

しかも、雨でぬれた衣服の上にかかりますから、明るくなってお互いを見ると、

いたるところ消し炭の炭が点々と洋服に・・・・。

「相撲の砂被りと一緒で、花火の『消し炭被り』もいい席で観た証拠」

つまり名誉の被害です。

しかし、今日洗濯しても、消えないんだ。消し炭。

教訓4:花火会場にいい服は着ていかない

息子の頭に落ちてきた大きなスターマインの残骸。

6センチ×9センチの大物です。

疲れ切ってホテルに到着し、シャワーを浴びて倒れるように全員討ち死に。

次の日目覚めたら12時半でした。(もちろん昼の)

一度も起きずに昼まで寝たなど、高校生の時以来かもしれません。

空港で主催の方にお礼の電話をしたところ

「もし来年も、というご希望でもあればご主人にお伝えくだされば・・・」

そのお申し出に

「いえ、今ここで希望を出させていただきます。

ぜひぜひ来年も参加させてください!」

と言下に口が動いてそう答えていたわたしでした。