早いもので、令和6年ももう終わろうとしています。

今年も恒例の映画タイトルギャラリーをやります。

今日は、令和6年度に掲載した日米のプロパガンダ映画について。

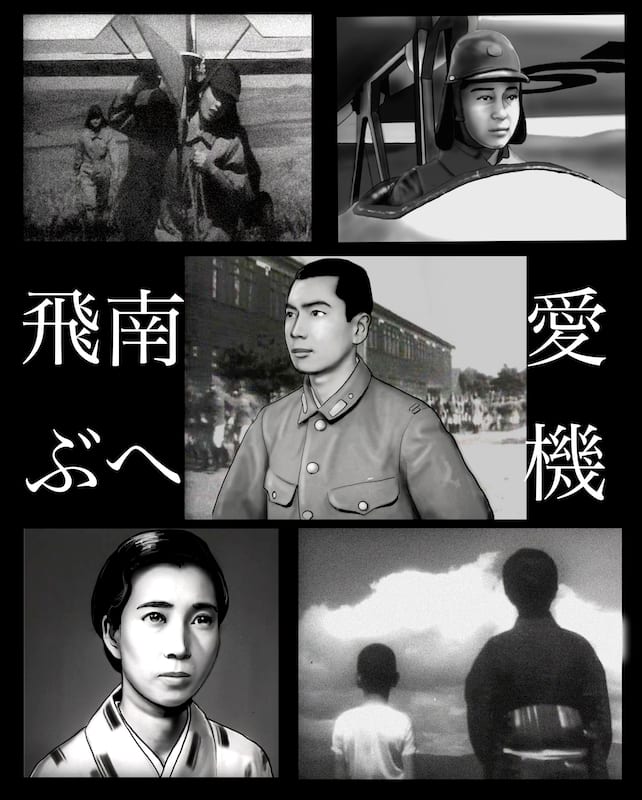

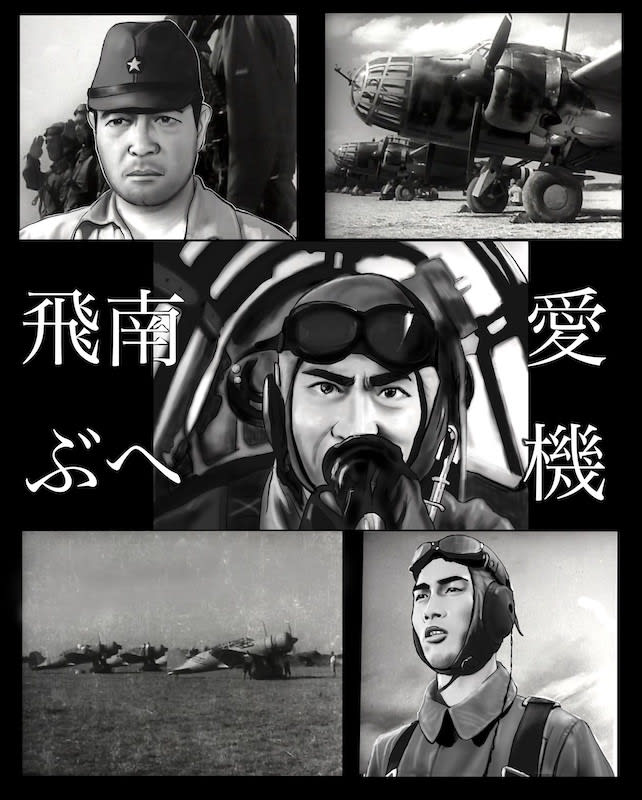

■「愛機南へ飛ぶ」前編

2023年の年末に掲載した国策映画です。

この映画を制作したのは、その名も「映画配給社」という、

戦時国策映画を制作するために1942年に作られた御用映画会社でした。

政府は1942年2月にすべての娯楽映画の制作を禁止する

「映画統制令」を作ったため、既存の映画会社のスタッフは、

徴兵されるか、志願して戦争に行くか、あるいは

国内で国策映画を作るかのどれかしか道がなくなりました。

監督は、当時松竹に在籍していた早撮りのできる佐々木康が務め、

陸軍の全面協力によって当時国民的ヒットを果たしました。

娯楽映画がなくなって、他に観るものがなくみんなが観た、

という非常にわかりやすいヒットの理由があったとはいえ、

国家予算が費やされていることもあり、決して駄作ではありません。

国策映画の目的はまず戦意発揚と戦争遂行への理解を深めることですが、

本作の場合、これに「航空兵」「偵察」の増員という目的が加わります。

主人公の青年は、外国航路の船員だった父が客死したため、

自分は航空士官となることを目指すのですが、配属先は偵察。

従来映画に取り上げられやすい海軍の船乗りや戦闘機、

爆撃機乗りという配置と比べると比較的地味です。

しかし、この映画で取り上げることで、おそらく陸軍は、

地味だが重要な偵察任務の重要性とその魅力を伝え、

希望者を増やそうと計画したのだろうと思われます。

本作は当時の映画館の慣例に従い、単体ではなく、

東宝映画の「決戦の大空へ」と同時に上映されました。

松竹と東宝作品の二本立ては本来ならばあり得ない組み合わせですが、

それは当時の配給会社が「映画配給社」しか存在しなかったからです。

既存の映画制作会社は統廃合されたわけではなく、

「映画配給社」が企画したものを各社で個別に制作し、

それを一括して配給していたので、こういうことも起こり得たのでした。

映画配給社が陸海軍のバランスをとったのか、「決戦」は海軍後援映画で、予科練の航空兵を描いた作品でした。

こちらも出演者に人気絶頂だった原節子、高田稔、練習生に木村功というなかなか豪華な陣容となっており、

特筆すべきは、この映画からあの「若鷲の歌」が生まれたことでしょう。

映画に戻りますが、本作では主人公が陸軍予科士官学校に入るという設定で、

朝霞にあった陸軍予科士官学校の様子を見ることができます。

予科士官学校のあった場所は現在陸上自衛隊朝霞駐屯地になっています。

そして、埼玉県の所沢にあった、陸軍航空士官学校の訓練の様子、

現在航空自衛隊入間基地となった修武台の内部を見ることもでき、

歴史的に貴重な映像資料としても後世に伝えるべき作品です。

そして、この映画では、当時霧ヶ峰で訓練していた

女子航空員のグライダー滑走の貴重な映像を見ることができます。

後編

後編前半が主人公の立志と錬成、そして陸軍士官学校卒業までで、

後半は日米開戦、主人公が台湾に出征するところから描かれます。

映画にはフィルムが欠損している部分が多々あり、それはほとんどが

主人公の母の働く航空機工場における「銃後の人々」の様子なので無問題。

映画のクライマックスで、主人公は偵察任務の際、

ガソリンの残量が少ないのを覚悟で任務を遂行し、無人島に不時着。

しかし爆撃部隊は彼らの偵察によって大戦果を挙げます。

生還した主人公は褒賞として(たぶん)帰郷を許され、

母親と二人水入らずの(最後になるかもしれない)旅行を終えて、

また南へと飛行機が飛ぶ(戦地に帰っていく)ところで映画は終わります。

この作品が宣伝映画としてなかなかよく出来ていると思うのは、

青少年、父母層、働く若い女性と、各層について満遍なく描写し、

全方向からの共感を得られやすくしてあるという点でしょう。

ただ生真面目で説教臭く、理想化されすぎた人々の描写など、

プロパガンダ映画ならではの致命傷はあるものの、

当時の映画人たちが、娯楽映画の制作を禁じられ、

軍の各種縛りという制限下における創作活動においても、

彼らの状況でプロとしてやり遂げた一つの仕事といった感じです。

【「若鷲の歌」と「索敵行」】

「愛機」の挿入歌、「索敵行」がヒットしたと前回書きましたが、そうは言っても、1年間のレコード売り上げは6万5千枚止まりでした。

これに対し、同時上映された「決戦の大空に」の挿入歌、

「若い血潮の予科練の」で有名な「若鷲の歌」は

全く同じ時期に発売され、1年間の売り上げは23万3000と海軍圧勝でした。

「若鷲の歌」の作曲者、大作曲家古関裕而は、戦後、

土浦航空隊跡地である自衛隊武器学校に「若鷲の歌の碑」が建造された際、

その式典の席でこんなことを述べています。

「この歌に刺激され、発奮され、大空に国難に殉じようと

何万という青少年が予科練に志願したという話を聞き、

更に祖国のために身を捧げられたことを聞き、

いたく責任を感じ、只、英霊の冥福を祈るのみである」

自分の優れた歌曲が多くの若者を戦地に追いやったと言うのでしょうか。

しかし、肝心の作詞を手がけた西条八十はというと、

戦争中従軍文士として大陸に渡り、日本文学報国会の会員として

まあ言うたら全面的に戦争協力を行なっていたわけですが、

戦後は歌謡界の重鎮としてさらなる創作活動を行い、

戦争中の活動については反省どころか特に言及もしていないようです。

古関裕而はきっと誠実で良心的な人物だったのでしょう。

しかし「死に追いやった責任を感じる」は、

芸術家としていうべきではなかったとわたしは思います。

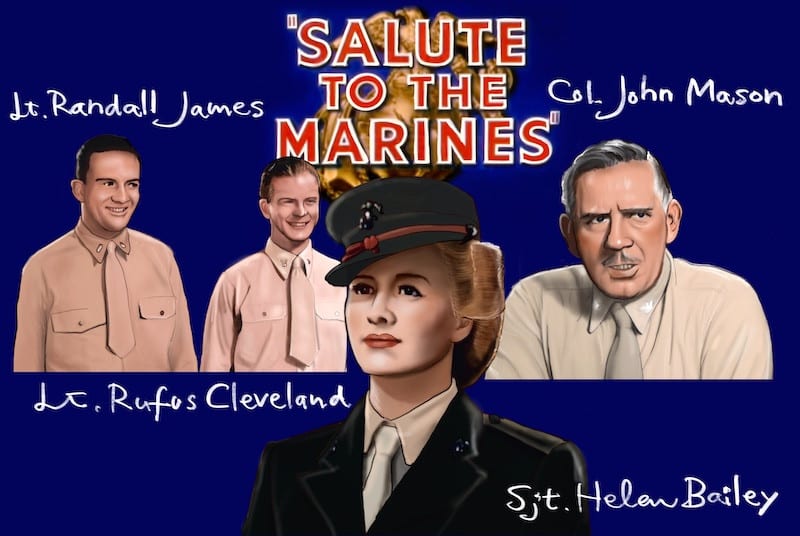

■ 海兵隊魂とともに Salute to the Marines

前編

意識したわけではありませんが、カラーの扉絵を描こうとして

カラー作品を選んだところ、日本の国策映画の次は、

アメリカの国策映画を紹介することになってしまいました。

主人公にウォレス・ビーリーという当時落ち目の俳優、

(しかも落ち目になった理由が因果応報自業自得としか言えない人格破綻者)

加えて、いわゆる出演者に有名どころが一人もいないという、

こちらはハリウッドにしては思いっきり低予算映画。

だらしなく太った海兵隊曹長という設定もさることながら、

いくら国策映画だからと言って、その主人公が日本人を何度も何度も

口汚くイエローモンキー、ジャップと罵る映画というのは、

プロパガンダとわかっていても決して愉快なものではありませんでした。

たとえわたしが日本人でなかったとしても、それは同じ。

「FBI vs ナチス」や「Uボート基地爆破作戦」における

ドイツ人&ドイツ軍の描き方が単純に不快なのと同じことです。

本作は、開戦直後からフィリピン陥落までの頃、つまり、

アメリカが日本相手に何かと苦戦していた頃に制作されたもので、

退役した海兵隊軍曹が悪の日本軍相手に戦いを挑み、

最終的には敗れて死んでいくというストーリーです。

中編

中編【プロパガンダ映画とは】

戦時プロパガンダ映画というのは、国民の戦争協力を得るため、

特定の思想、世論、意識、行動へと誘導する意思のもとに制作されます。

かつてアメリカ合衆国に戦時中のみ存在した、

宣伝分析研究所(Institute for Propaganda Analysis)

の分析によると、プロパガンダの手法の一つに、

ネーム・コーリング(名指し=罵詈雑言)

というものがありますが、それは、個人または集団に対し、侮辱的、

卑下的なレッテルを貼り、攻撃対象をネガティブなイメージと結びつけ、

「恐怖に訴える論証」(Appeal to fear)を用いて、

観衆に恐怖、不安、疑念と先入観を植え付けることを目的とします。

「海兵隊に敬礼」(原題直訳)というこの作品の主人公は、

粗野で二言目には罵詈雑言を吐き散らし、隙あらば大ボラを吹いて

自分を大きく見せるような海兵隊曹長ですが、不思議なことに酔って暴れて憲兵に収監されようが、不名誉除隊にもならず、

全ての狼藉は「微笑ましいエピソード」として大目に見られます。

しかも彼の周りには、美人の妻と父親に似ても似つかない娘を始めとして、

妻の所属する「平和同好会」のメンバーも、教会に集う隣人たちも、

全てが善良で、口汚く敵を罵る役目は、主人公ただ一人に任されています。

(しかも、彼が下士官なのに、妻の兄は士官であり、

娘は司令の姪としてイケメン士官二人を両天秤にかけているなど、

主人公の生息するコミュニティには階級的にもあり得ない事象が多々)

それに対比する意味で登場するのが、市民に溶け込んでいると思われた日系のラジオ局オーナーと、ドイツ系の薬屋です。

彼らは日本軍の侵攻と同時に正体を表して武器を取って暴れ出し、

善良な隣人を傷つけ始めますが、このような描写や、

民間船に偽装して兵隊を密かに運んでいた日本軍の描写は、

ネーム・コーリングで言う、「恐怖や嫌悪を煽る目的」によるものです。

イギリスの政治家、アーサー・ポンソンピーによると、

戦争プロパガンダの10の主張とは以下のとおり。

1.我々は戦争をしたくはない2.しかし敵側が一方的に戦争を望んだ3.敵(の指導者)は悪魔のような人間だ4.我々は領土や覇権のためではなく偉大な使命(大義)のために戦う5.我々も誤って犠牲を出すことがあるが、敵はわざと残虐行為に及ぶ6.敵は卑劣な兵器や戦略を用いている7.我々の受けた被害は小さく、敵に与えた被害は甚大(大本営発表)8.芸術家や知識人も、正義の戦いを支持している9.我々の大義は、神聖(崇高)なものである(聖戦論)10.この正義に疑問を投げかける者は、裏切り者(売国奴、非国民)である

このうち、本作に見られるプロパガンダは赤字が顕著です。

そこであらためて、「愛機南へ飛ぶ」と日本の国策映画の傾向はというと、

敵を貶めたり悪魔化するような表現はあまり用いられず、

ただ戦いに臨む軍人を理想化、英雄化し、周りの人物の覚悟を美化し、

上の主張で言うと9番の聖戦論を拡大したものであると考えられます。

後編

後編ストーリーは、主人公夫妻が死後に海兵隊から勲章を与えられ、

その叙勲式で娘がいきなり海兵隊軍曹になるところで終了します。

まあこれはなんだ、美人の女優さんに海兵隊の素敵な軍服を着せて、

あわよくば女子の入隊も見込めないかってことだったんだろうなあ。

最後に、本作を不快に耐えて取り上げて良かったと思ったことは、

なんと言っても、このシーンです。

1980年度作品「ファイナル・カウントダウン」で登場した「零戦」シーンが

実は1943年作品のこの映画から流用されていたと知った時の驚き。

おそらくこんなとんでもない事実に最初に気づいたのは、

世界広しと言えども、わたしだけではないかとすら思えました。

「ファイナル・カウントダウン」のスタッフは、

この映画のあまりに無名なことから、流用がバレないと思ってたんだろな。

ところがわたしのミスは、英語のある映画サイトで、この映画の日本機は

ヴィンディケーター Vought SB2U Vindicatorであると書いてあったのを

検証せず鵜呑みにして、本文でヴィンディケーター連呼したことです。

ただちにこれテキサンじゃね?と皆様に間違いをご指摘をいただきました。うむ、確かにテキサンと言われて見れば、テキサンの形をしておるわ。

しかし、この間違いのおかげで、「ヴィンディケーター」が

当時のパイロットにめっっぽう評判が悪く、「バイブレーター」とか、

特に「ウィンド・インディケーター」(風向指示器)なんていう

誰がうまいこと言えと的なあだ名がついていたことを知ったので、

これは転んでもタダでは起きないってやつか?と自分を慰めています。

続く。