USS「リトルロック」艦内の博物館展示を見ながら歩いています。

前回の従軍牧師コーナーから、士官区画までの間の壁に、

パウチされた二つの引用文が展示されていました。

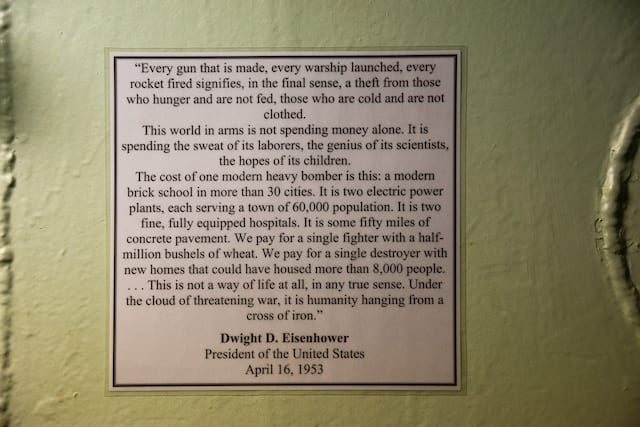

まず一つが、アイゼンハワー大統領の演説の一部です。

■ アイゼンハワーの演説「平和へのチャンス」

アイゼンハワー大統領が1953年4月16日、アメリカ新聞編集者協会で

「鉄の十字架演説」としても知られる演説を行いました。

軍人であるにもかかわらず(軍人だから、とも言えますが)

軍事費増大に強く反対する主張でアイゼンハワーが大統領選に勝利したとき、

朝鮮戦争は膠着状態のままでしたし、そんなとき、ちょうどソ連が原子爆弾を完成させたというニュースは、

ソ連に対する強行姿勢と軍事力の増大に国内を傾かせていました。

その時、絶対的指導者ヨシフ・スターリンが死去しました。

このことはソ連に「パワー・バキューム」(権力の空白)を生みましたが、

言い換えれば、これは新体勢との和解のチャンスでもあるわけです。

そのことをアイゼンハワーは演説の中で、

「すべての人々にとって公正な平和が実現する可能性」

と冒頭で述べています。

まず、第二次世界大戦後の米ソの姿が語られます。

「第二次世界大戦が終戦した時、我々は彼らと戦勝を祝い、

平和の時代を築く展望を共有した仲だったのに、

あっという間にお互いは別の道を選んで袂を分かった」

そして、大国が軍拡を恣に推し進めた結果、現在の人類はあたかも

「鉄の十字架に吊るされている」

状態にあると続きます。

冒頭写真で抜粋されているのはその有名な一節です。

「製造される銃、進水する軍艦、発射されるロケット弾。これらは極論すれば、飢えているのに食べ物を与えられていない人々、

寒さに震えているのに衣服がない人々からの窃盗で成り立っています。

世界の軍拡のためには金銭だけが費やされるわけではありません。それは労働者の汗、科学者の才能、子供たちの希望が費やされます。

例えば、最新式の重爆撃機1機のコストは、

近代的なのレンガ造りの学校一つの建造費に相当します。人口 6 万人の町に電力を供給できる発電所2基分です。設備の整った立派な病院が二つできます。

コンクリートの高速道路約50マイル分です。戦闘機一機は小麦50万ブッシェルと同額です。駆逐艦一隻の費用は、8千人が住める新築住宅に相当します。

繰り返しますが、これは本当の意味の生き方とは全くいえません。戦争の脅威の雲の下で、人類は鉄の十字架に吊るされているのです。」

そしてアイクは、果敢にもこのようなことを提案します。

ソ連は戦後好き勝手に軍拡して第三次世界大戦の脅威となりつつあるが、

(ツッコミ:戦後軍拡してきたのはアメリカも同じなんだが)ちょうどスターリンが死に、一つの時代が終わったことだし、

ソ連もこの際?自由世界とのすり合わせによって平和を探求してほしい、

アメリカはそれを手助けするために一肌脱ぐから、ね?

それにはどうすればいいかというと、つまり「軍縮条約」です。

米ソで話し合いをして軍事拡張競争をトーンダウンさせましょう、

そのためには以下のことを決めましょう、と彼は続けます。

1. 国際比率による武力の制限2. 軍事目的の戦略物資の総生産量の制限3. 原子力の平和利用、核兵器の禁止、原子力の国際管理4. 破壊力を持つ兵器の制限または禁止5. 国連による査察制度を含む適切な保障措置によって以上を施行

要はかつてのワシントン・ロンドン軍縮条約と同じことをしようと。

しかし、ソ連がおとなしく交渉のテーブルにつくわけないし、

奇跡的にそれが実現したとしても、互いの利益をめぐって対立したとき、

かつての日本ではないですが、椅子を蹴立てて帰ってしまい、

交渉決裂、ならば戦争だ、とならない保証はどこにもありません。

アイクは、ジョン・レノンいうところのドリーマーだったのでしょうか。

軍縮することで節約できたら、それを世界援助および復興基金に充て、

未開発地域の支援、公正な世界貿易の推進を行い、

誰も苦しまない平和で豊かな世界が構築できる、として、

そして、それは必ず実現できるはずである、なぜなら

我が国のみならずロシアや中国の国民も含め、

すべての国民が平和を渇望しているはずだから。

神が人間を創造したのは、大地と自らの労働の成果を

破壊するためではなく、楽しむためであるはずだから。

と、このように演説を終えました。

しかし、現実は過酷でした。

アイゼンハワー政権下では実際には冷戦が深刻化していき、

政治的な圧力によって軍事費は増大して行かざるを得なくなるのです。

そして1961年の退任演説では、ついに

「軍産複合体の腐敗した影響に対して国家は警戒すべき」

という言葉を残して政界から去りました。

ちなみにこの、

「軍産複合体」

Military–industrial complex=MIC

という造語を作り出したのは他でもないアイゼンハワーであり、

軍に武器、装備、サービスを供給する防衛産業との関係をいいます。

アイクの退任演説についても述べておきます。

Eisenhower's Warning about the Military-Industrial Complex

平和維持に不可欠な要素は、抑止力のための即応軍事力であり、

巨大な軍事組織と大規模な軍需産業の結合、発展は自然な流れだった。

しかし、政治の側は軍産複合体による不当な影響力の獲得を警戒すべきである。

この組み合わせが我々の自由や民主的なプロセスに危険を及ぼしてはならない。

警戒心と知識を持って適切にそれらを制御されなくてはならない。

この演説はその後のベトナム戦争への流れに対する警告となりましたが、

それが実際にはどうなったかは後世の知るところです。

■ THE NAVY WAY

海軍のやり方

私たちは長い間、わずかなもので多くのことを成し遂げてきて、

何もなくても何でもできることを証明したのです。

つまり、海軍は、非常に少ない、限られた資源でなんでもやってきたので、

今ではそれが当たり前になっている、というわけです。

ただし、この言い回しはアメリカ六軍全てに応用されております。

そのように評価された元祖はマッカーサー(陸軍)だそうですが、

他は以下の通り。

空軍のやり方(空中空輸)

ラングレーから飛び立つ給油機は、1950 年代初頭に建造されたもので、

給油高度、給油速度にも限界があり、また、老朽化の問題もあるが、

「私たちは長い間、わずかなもので多くのことを成し遂げてきたので、

今では何もなくても何でもできる」をモットーにしている。

海兵隊のやり方

ベトナム戦争に従軍した多くの海兵隊員はこう思っている。「海兵隊員は長い間、わずかなもので多くのことを成し遂げてきたので、

今では何も持たずに何でもできる」

加えて、平和のために戦う者にとって、生命と自由は、

守られた者には分からない味わいを持つ。

沿岸警備隊のやり方

沿岸警備隊員は、少ない資源でより多くのことを為すよう求められている。

なので、いずれ誰か”何もなくても全て成し遂げよ”と言い出すだろう、

というのが冗談になっているが、必ずしも冗談に思えないのが辛いところ。

海軍のやり方(パイロット)

海軍の「配達人」、プロペラ付きの旧式の飛行機で

今も世界中を飛び回っている VR21 飛行隊のパイロットはこう言う。

「私たちは長い間、ほんの少しの物で多くのことを成し遂げてきたので、

今では何もなくてもほとんど何でもできるのです」

続く。