RERPUBLIC F-84F THUNDERSTREAK

ジェット機が登場して初期の機体にはこのような

ノーズインテーク(ノーズがそのままエアインテーク)が多いのですが、

これもまた典型的なノーズインテーク型。

豚さんの蚊取り線香と同じですね。

これが当機のエアインテークでございます。

うーん・・・・これはさぞバードストライクが多かったのではないか。

パイロットたちにはこの形状から

“a hole sucking air"(空気吸引穴)

などというあだ名を奉られていたようです。

それにしてもこのインテークの中など、妙にピカピカで綺麗です。

まだレストアしたばかりなのに違いない、と思って調べると、

1997年にチャイナレークの武器庫から引き取られたあと、

当博物館に引き取られ、2004年に復元されたということです。

機体そのものは1954年に製造され、まずイギリス空軍の装備となりました。

この後1958年から61年にかけてヨーロッパでは、

「ベルリン危機」

が起こります。

「ベルリン危機」とは東ドイツから西に亡命するインテリ層が増え、

危機感を感じた東ドイツ政府が、物理的にこれを阻止することを考え

「ベルリンの壁」を築くまでの一連のシーケンスを指しますが、

このときにフランスのシャンブレー空軍基地に所属していた当機は

この動きに呼応して出動したそうです。

説明がないのでどういう立場で出動したのかはわからなかったのですが。

その後、米海軍に返還された当機は、いくつかの基地配属を経て、

その役目を終え、チャイナレイクで訓練標的になろうとしていたところ、

身柄をこの博物館に引き取られたというわけです。

先日F−86についてのエントリで、元々このF−84サンダーストリークは

MiGに対抗するには余りにも速度が遅く、空戦で勝てなかったため、

それに対抗するためにF−86が生まれた、とお話ししました。

速度の遅い原因はエンジン出力の問題でした。

そのためMiGに対抗できるどころか、離陸にすら困難をきたし、

"The world's Fastest Tricycle"(世界最速の三輪車)

とか

”The Lead Sled"(錫のソリ)

とか、最も酷いのになると

"Ground Loving Whore"(地面大好きな娼婦)

などというありがたくないあだ名で呼ばれていたようです。

そこでこの機体に描かれているノーズペイントをご覧下さい。

この話を知って見ると、まるでこの「ミス・マリア」が、

「地面を離れようとしないあばずれ」なのか、と思われてしまいそうですが。

どう見ても地面に寝っ転がってるし。

しかし、ここまでいいところなしみたいな飛行機であっても

乗員にすれば可愛い愛機であることには違いなかったようですね。

あれかしら、「馬鹿な子供ほど親は可愛い」というやつかしら。(失礼?)

F−84を「ホアー」と自虐したのも、勿論当のパイロット達だと思うのですが、

この機体の搭乗員は自分たちの愛機に「マリア」という名前を付けたのです。

酷いあだ名に対する精一杯の抵抗だったのではと思うのは考え過ぎでしょうか。

というわけでこのマリア嬢ですが、

それにしても下手である。

マリアさん、しかも最初は右手も左と同じように体の下に垂らしていたようです。

一体どういう状況でポーズしてるんだよ!と描いた人がいわれたのか、

右手の位置を描きなおしたあとが見えていますが、それを考慮しても下手。

先日たまたま

「迷彩塗装機は塗料により機体重量、空力的な抵抗、それにかける時間が増加」

するため、無塗装派が増えたにもかかわらず、ノーズペイントは減らなかった、

というコメントを頂いたわけですが、アメリカ人は本当にこういうの好きですね。

まあ、最近では痛車とか、場合によっては痛戦闘機などが存在したことのある

我が国ですので、これを「国民性」で片付けるのはやめておきましょう(笑)

ただ、日本にはこんな素人臭いノーズペイントを人目に曝して

平気でいる搭乗員も、メカニックもいません。(断言)

ところで、機体そのものの機能についてはさんざんなことを言われた

このサンダーストリークですが、改良に次ぐ改良が重ねられた結果、

最終型は信頼するに足る機動性を持ち、同盟国に多数供給されました。

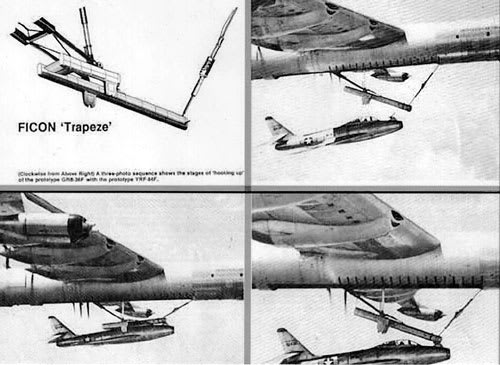

そして、このF−84、初期の頃からこんな特技を持っていました。

海外のwikiからお借りしてきました。

早い時期から空中給油能力をもっており、1950年には

ターボジェット単座戦闘機として、初めて空中給油による

北大西洋の無着陸横断に成功しているのです。

給油する方はおそらくB−52かなんかだと思いますが、

給油の様子はまるでコバンザメみたいですね。

さて、ところでこのブログの一年前からの読者の方であれば、

もしかしたらこの画像に見覚えがあるかもしれません。

これは、ここベイエリア、サンフランシスコからベイブリッジを渡って

向かい側にあるオークランド空港の片隅にある

Western Aerospace Airmuseum

のさらに片隅にあったレストア前の残骸。

このとき、この残骸が放置されたまま少なくとも3年は経っているらしい、

と偶然アメリカのサイトを発見して知ったのですが、これは

F−84の偵察機バージョンである

RF-84Fサンダーフラッシュ(Thunderflash)

だったんですね。

残骸なりに元の姿を想像して頂きたいのですが、まずこれは

同じF−84の機体でありながら、ノーズインテークがありません。

これは、その部分にカメラが埋め込まれたためで、

ノーズインテークは翼の根元の三角形の部分になります。

埋め込まれたカメラの数はなんと計6台にもなりました。

この角度からは分かりませんが、機体をひっくり返すと

ノーズ下部に穴が計6個確認できます。

本当にひっくり返したのではなく、プラモをテーマにしている

あるブログの模型写真で確認したんですけどね。

ところで模型が出たついでに全く本テーマのF−84とは関係ないのですが、

少し気になったのでお断りしておきます。

先日、ハセガワ製1:72スケールのイントルーダーの模型が

ネットのサイトで10000円であることに心から驚いてそれを書いたのですが、

その後、それはなんと

1000円を0を一つ多く記載したための

間違いであることが判明しました。

訂正後のページはこちら

モデラーの費用対効果についての常識というものに全く不案内である

わたしとしては、

「お好きな方ならそれくらいでも金に厭目はつけん状態」

なのね、と納得していたのですがそうじゃなかったんですね。

そこで改めて1:72という数字について調べてみると(何調べてんだ)

実はモデラーに取ってこの数字は

1:72スケールは飛行機モデルの原点であり、

国際的にも幅広く認められ、世界各国で親しまれています。

というモデルの基本となるスケールで、メジャー3メーカーのこのスケールの

モデルの値段設定はだいたい800円から1500円といったところ。

いくらプレミアがついたとしても10000円は

「そんな値段で売れてくれたら模型メーカーはホクホクです」

というくらい非常識な?値段であった模様。

でも、1:72で検索していたら、そのスケールのモデルになんと

2万5000円というとんでもない値段がついている商品を発見しました。

なんだなんだ、と見てみるとそれは

1/72 STARWARS ミレニアム・ファルコン

でしたとさ。

何となく興味を持って切り離し前の部品(専門用語知りません)

の画像を開けただけでめまいを覚えた、

プラモデル製作系が実は苦手のエリス中尉でございます。

もうひとつついでに、先日から当ブログコメント欄で話題となっていた

「自衛隊仕様のオスプレイ」

ですが、ちゃんと限定生産されていました。

海自、陸自塗装も作ってほしいと思います。(リクエスト)