ちょっと息抜きの雑談です。

息抜きの雑談ついでにお礼を言うというのも失礼な話なんですが、

このエントリは読者の皆様へのお礼も兼ねております。

先日 負傷、もとい不肖エリス中尉が落馬して手首を骨折した際には、

常連の皆様には暖かいお見舞い、激励のコメントないし裏米(越前屋御主も悪よのう、ではない)

をいただき、まことにありがとうございました。

人の世の、うたかたもうたかた、所詮インターネッツの世界に仮の姿で

あれこれと愚にもつかぬエントリをほぼ毎日書き散らし続けているだけの存在に対し

このようにお気にかけていただけるとは、まことひとの情けが身に沁みまする。

というわけで、その読者のお一人でおられるある方から、エリス中尉、

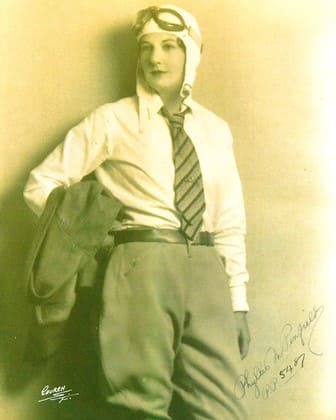

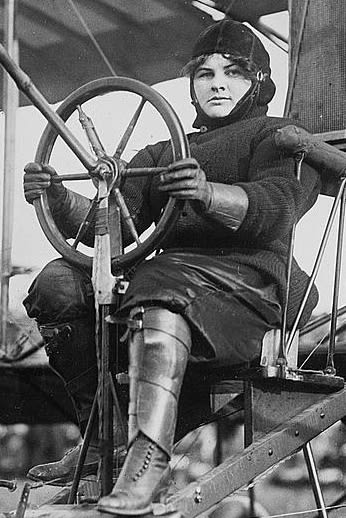

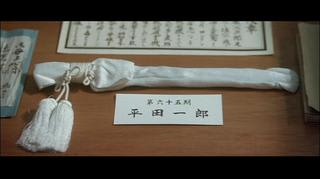

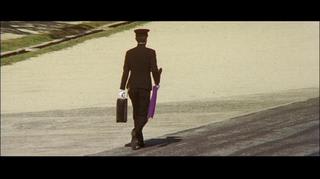

このたび名誉の負傷に対してパープルハート勲章を叙勲せられたのであります。

当方に叙勲するからには相手はやんごとなき身分のお方であらせられると拝察しますが、

冒頭写真のいただいた勲章に刻印されたその神々しいお姿は、

・・・・・・ん?どこかで見たことあるぞ、と思った当ブログ読者の方、あなたは正しい。

しかも、この勲章は「海軍軍人」に対して授与されたものなので、ちゃんと錨のマークが。

これ、拡大してますが凄い小さいんですよ。

ちゃんと糸で縫い付けたのは彼の奥さん、じゃなくて皇后陛下でしょうか。

しかも勲章だけでなく、一緒に副賞として

ピアノを象ったのとかハートとか、

ペコちゃんのチョコとか、送っていただきました。

本当にありがとうございます。

この場をお借りしてお礼を申し述べさせていただく次第です。

ところで、わざわざこのこのやり取りをエントリにしたのにはわけがあります。

わたしは今回、お互いアドレスさえ分かっていればこのように

ものを送ったりできるサービスがあることを知り、心から驚いたのでした。

つまり、このブログを通じて知り合った方と、本名を知らせずに、たとえば、

「エリス中尉」「婆沙羅大将」のままでやりとりができるってことなんですよ。

メルアド宅配便

つまり、こういうことです。

「婆沙羅大将」が業者にインターネットで宅配を申し込む。

そのときに、婆沙羅大将は自分の住所と本名を登録する。

インターネット宅配業者が、エリス中尉のメールに連絡をしてくる。

「婆沙羅大将から品物が送られますが、受け取りますか?」

はい、と返事をしたら、業者に自分の住所、名前を教える。

業者はあくまでも婆沙羅大将から、ということで荷物を預かり、

エリス中尉を名乗る人間の住所に配達をする。

そんなことをしてくれる業者があるというのです。

お互いの名前を隠し合った状態でもののやり取りをする、というのは

一昔前では考えられなかったことなのですが、今ではインターネット上の名無し同士で

現実的なもののやり取りを行うというような場面も多く、このような需要が生まれ、

それに答える業者も出て来たということなのでしょう。

「HNファビアン三世こと山田恒男と申します」というような種明かしをせず、

ファビアン三世のまま相手に深紅の薔薇を贈るということが(どんなシチュエーションだ)

可能になったというわけですね。

何気にこれは人類が初めて得た通信の形で、わたしたちはその画期的な

歴史の転換点を見ることになった記念すべき世代といえるのではないかしら。

仮面舞踏会とか匿名の手紙とか、そういう限られた、あるいは一方向の匿名性ではなく

今や皆が普通に「本当の自分の名を名乗らずに生きる世界」に生きることができる時代です。

そのバーチャルな社会は実社会とは別に、しかしながら微妙に重なりながら存在し、

そこに仮の名を持つうたかたの存在同士が会話し、楽しみ、ときには憎み合ったりしているのです。

そこに生じているのは現実社会と全く同じ数だけの仮想の関係です。

ところで話は変わります。

怪我した当初は車の運転もできなかったのですが、先日久しぶりに運転することになりました。

注文していた新しい車が到着したのです。

これが・・・・・賢い。

初乗りの日、運転席から写真を撮ってみました。

これ、今度の車に搭載されているヘッドアップディスプレイです。

平常左の速度表示だけなのですが、このときはナビゲーションを試しています。

運転席左のパネルには地図が出ていますが、このように窓ガラスにも道順が映るのです。

このときは家族を乗せて走ったのですが

「すごーい」「かしこーい」「頭いい〜!」

皆の口から出てくる言葉は順番にこればかり。

だって、たとえばハンドルについているボタンをピッと押して

「電話をします」

と言えば

「誰に電話をしますか」

相手の名前を言えば、Bluetoothでベアリングした電話をかけてくれ、

全く運転を中断することなく会話ができます。

相手の音声は室内のスピーカーから流れ、音楽を聴いていれば

その音はしばしストップして通話を妨げないというのもすごい。

去年の冬、外で待っている息子に電話をしていて見張っていた警官に捕まり、

罰金を取られましたが、もうこんな悲劇とはお別れです。

まあ要するに車がコンピュータを搭載することができるようになったので、

パソコンでできることは車で何でもできるようになったというわけですね。

駐車するときはノーマルなリアビュー、つまり後ろの映像と切り替えて、

車を真上から見た画像(タイヤの上のカメラで撮った画像を合成してある)で障害物を検知できます。

変なところに思わぬ障害物のある某タイムズパーキングで、左車体をこする悲劇とはもうお別れです。

インテリジェントキーで鍵を出さなくてもエンジンがかかる仕様はもちろんのこと、

今までと違い鍵をバッグから出さずしてただドアに手をかけるだけで鍵が開き、

指で取っ手にちょんと触れればロックしてしまいます。

車から出るたびにいちいちバッグの中をかき回す面倒とはもうお別れです。

前の車を購入してから5年が経ちますが、この5年で、車の世界は

やはりコンピュータが人々の生活に普通に入り込んで来たのと同じく、

当たり前のようにコンピュータで全てが指示できるようになっていました。

「この5年は『走る停まる』以外の車のシステムが激変しました」

ディーラーのナカガワさんは言っていましたが、

中でもそれをひしひしと感じたのは、オートクルーズとセンサー機能です。

今までのオートクルーズは、夏にアメリカで乗ったメルセデスもそうでしたが、

一定のスピードを継続して出してくれるだけで、ブレーキを踏めばそのつど解除されるし、

問題は遅い車にすぐ追いついてしまうことで、前との車間距離をいつも注意しなくてはいけません。

よって渋滞の多い都市部の高速でこれを使うことはまずありませんでした。

しかし、今度のオートクルーズ機能は、前を走行している車をセンサーで感知し、

たとえば90キロで走っていても、70キロで走る前の車に追近づくと

前との距離を詰めないようにスピードを落とし、速度をぴったり70キロに落とします。

渋滞でうっかり前の車に追突してしまう、などという悲劇とはもうお別れです。

さすがにわたしもこれはやったことないですけど。

先日岡山で車に乗せていただいた会社社長は、実に慎重な運転をする方でしたが、

車間距離の空け方は、まるで最新式のセンサーでも搭載しているかのように広めでした。

(全国的にその業界では有名な会社の社長ですが車は10年落ちのホンダでした)

しかも、新車の機能に着いているリミッターでも使っているかのように、

どんな空いた道路でも90キロ以上は決して出しません。

その方に我が新車のオートクルーズ機能について話したところ、

「いや、たとえ車がなんでもやってくれたとしても過信しちゃいけません。

いきなりその機能が効かなくならないという保証はどこにもありませんよ」

たしかにクルーズ機能についてはわたしも心のどこかではそういう不安があるので、

いつも前方を凝視し、右足はブレーキの上に待機させている状態で走っています。

逆に自分で運転するよりもさらに注意深く慎重になっているのです。

さらに、わたしの車は声をかければこまめに返事はしますが、

少し自分のデータに無いことを聞かれると

「それをWikipediaでお調べしますか?」

挙げ句の果てには

「おっしゃることがわかりません」

と逃げられます(笑)

どんなにぼーっとした人でも、言葉が通じる人間なら理解できるような簡単なことなんですが。

実際の世界とバーチャルの世界が重なったり離れたりしながら存在し、

そのどちらもに自分が存在することがもはや当たり前のようになってしまった世界。

しかし、今のところ、コンピュータにできることにははっきりと限界がありますし、

その機能に全幅の信頼を置くことも憚られます。

ところで先ほどの話に戻りますが、くだんのパープルハート勲章は、

わたしにとってインターネットの中だけに存在する相手から、

エリス中尉というわたしのアバターに向けて送られてきました。

しかし今までバーチャル世界上で交流してきた実在の人物からのプレゼントである、

という前提あらばこそわたしはこれを安心して受け取ることができたのです。

バーチャルを泳ぐ存在もつまりは個々の実在の人間であり、だから我々は

その文章からその人間性を確かめ、好意を持ち、心を許すのです。

実際の世界で会話や行動からそれを計ろうとするのと全く同じように。

信じられないようで信じられるインターネット上のバーチャルな関係。

信じられるようで信じられないコンピュータ主導の世界。

逆もまた真なり、でしょうか。

(wiki)

(wiki)