久しぶりにドイツ制作の戦争映画を扱います。

このブログでも何度か、戦後、ドイツで製作された戦争映画に

ナチスを扱った作品はほとんどない、ということについて考察してきました。

その理由は、戦後「世界の敵」認定されたナチスを扱うことが、

「当事者」であるドイツ人にとってセンシティブすぎたせいである。

・・・という説に、わたしも納得していたわけですが、

それではドイツ国防軍についてはどうなのかというと、

ドイツ国内ではどうかわかりませんが、少なくとも世界的に

翻訳されて普及された作品はこちらもあまりその例を見ません。

本作は、その数少ない(と思われる)第二次世界大戦のロシア戦線における

国防軍を描いたドイツ制作の映画の一つであり、

国防軍の砲兵将校だったハンス・ヘルムート・キルスツが、

自身の従軍体験による戦線での兵士たちの実態を赤裸々に描いた

告白・体験小説「08/15」をベースとしています。

そこでこの映画のタイトル「08/15」ですが、

わたしはドイツ戦争映画のジャンルから何の気なしにポチったとき、

てっきりこれを8月15日という日付を意味するものと思い込んでいました。

が、偶然にもこれが8月15日という我々日本人にとって

終戦を想起させる数字であったことからきた勘違いだとすぐに判明します。

とにかく、この数字について説明しないことには映画が始まりません。

08/15、nullachtfünfzehnヌル アハト フュンフツェーン

は、実はドイツ軍隊の俗語から発生した一般的な慣用句です。

ドイツ人にとって、この言葉は、否定的なニュアンスでの

「月並み」「凡庸」「普通」

を意味し、日常会話に今日も普通に用いられています。

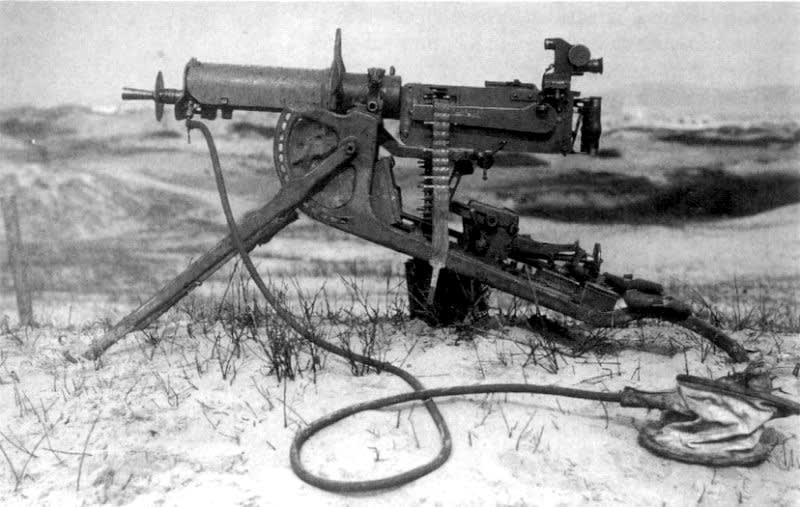

ところが、この慣用句、ドイツ軍の機関銃の型

「MG08/15」

からきているというのですから、驚かされます。

MG08重機関銃(Maschinengewehr 08)は、

ハイラム・マキシムが1884年に設計したマキシム機関銃を基に設計された

第一次世界大戦時のドイツ軍の標準的機関銃です。

第一次世界大戦中に派生型が様々登場しましたが、

MG08/15は、三脚を廃して二脚とし、18kgにまで軽量化させて

戦場での利便性を大幅に向上させたバージョンでした。

塹壕の縁に据え付けるなど陣地戦にも対応しており、

一部は航空機搭載機銃として使用されました。

(宮崎駿のアニメ「紅の豚」では、ポルコ・ロッソの搭乗する

飛行艇サボイアS.21の機関銃として描かれている)

この機銃名が「凡庸」を意味するスラングとして定着したのは、

もちろん、これが現場に普及し尽くして、さらに旧式化した頃となります。

この俗語がタイトルになっている映画、というだけで、本作の内容も

なんとなくこの段階から想像できてくるではありませんか。

荒涼としたロシアの雪と氷の大地をバックにタイトルが始まります。

1941〜42年の冬。

ということは、ドイツのロシア侵攻が始まって6ヶ月経った頃。

ちょうど日本が真珠湾攻撃を行い、日米が開戦したばかりです。

加えて書くと、例年より早い冬によって発生した泥濘と降雪のため、

ドイツ軍は進撃の足を止められ、赤軍も猛抵抗したことにより

短期決戦の目論見は外れ、持久戦の様相を呈し始めた頃となります。

このため補給路が延び切り、冬季装備の前線部隊への配送が滞ったドイツ軍は

各地で進撃の停止を余儀なくされることになるわけですが、

この映画ではその補給部隊が描かれるのですから、まあお察しです。

ちなみにバックに流れるテーマの音楽は、重厚な管弦楽によるもので、

「ニュールンベルグのマイスタージンガー」のフレーズが現れ、

聞いているといつの間にかそれが「ヴォルガの船歌」に代わり、

それが全体を支配していくという内容です。

その広大な雪の大地をノロノロ走る窓ガラスの割れたトラックには、

二人の下士官、Wachtmeister(ヴァハトマイスター=NCO、

ノンコミッションドオフィサー)ヘルベルト・アッシュと、

Stabsgefreiter(伍長)コヴァルスキーが乗っています。

赤軍の複葉機からの攻撃を受け、雪の大地に体を突っ伏してやり過ごし、

さらにいくと、ポツンと建った小屋の前の道を

ドイツ将校の車が道を塞いで駐車しており、通過できません。

表の車をどけろ!と文句を言いに小屋に入ったら、そこには

今日からアッシュらの第三砲兵隊の隊長に俺はなると自称する、

鼻持ちならない横柄な将校、ヴィッテラー大尉がいました。

小屋を出たアッシュが、コヴァルスキーに向かってこぼします。

「(車の持ち主は)08/15だ」

「凡庸な」「ありふれた」というより、この場合は、

つまらんやつ、俗物といった意味のようですね。

立っているイケメンは第三砲兵隊長ヴェーデルマン中尉(Oberleutnant)。

髭を剃りながら、彼に蓄音機でレコードをかけてくれ、と頼むのは、

フォン・プレニエス中佐(Oberstleutnant)。

中尉と中佐の違いはstがあるかないかだけなんですね。

傷がついて片面しか聞けない(しかも一枚しかない)レコードから流れるのは

フランスのシャンソン「パルレ・モア・ダムール」(聞かせてよ愛の歌を)。

二人は、撤退するべきだが総統が決して退くな!といっている、

(中佐によるヒットラーの真似あり)人的物的被害があるのに、

と愚痴り、さらに通信機も届かないこの状況を嘆きます。

そこで二人は、中央と交渉ができそうな砲兵隊の殊勲者、

ヨハンネス・フェアバイン伍長を前線に呼び寄せることにしました。

さて、自分の車をどけようともせず、アッシュらのトラックに

さっさと脇をすり抜けて通っていけと無茶振りするヴィッテラー大尉。

コヴァルスキーがそれを愚直に実行したら、トラックが穴にタイヤを取られ、

倒れて、駐車していた指揮官専用車を潰してしまいました。

怒り心頭のこのヴィッテラー大尉ですが、

輸送部門を仕切っている大物の小判鮫をやってここまで出世したものの、

前線に出ていなかったので、勲章をまだ一つも持っていません。

できるだけ戦場では安全に楽したいというタイプのくせに、

それでも勲章が欲しくて欲しくて仕方がない俗物将校。

以前紹介したドイツ映画『戦争のはらわた』がリリースされた時、同じような指揮官が主人公の天敵として登場し、

先発のこの映画と同じ設定であることが一部で話題になったそうです。

そのヴィッテラー大尉が第三砲兵隊長としてやってくると聞いて、

現隊長であるヴェーデルマン中尉は仰天します。

じゃなにか?自分は降格ってか?

何も失策は犯していないどころか功績があり、

しかも下士官兵にも人望の厚い指揮官であるヴェーデルマンですが、

今回ゴリ押しのコネ人事でワリを食うことになってしまったようです。

中佐も彼の悔しさはよくよく理解した上で、中尉に向かって

私の元に残って砲兵隊を守ってやってくれ、と命令します。

指揮官専用車が全損したので、トラックの運転席にヴィッタラー大尉を乗せ、

アッシュたちはドイツ軍が占領している小さな集落に到着しました。

集落の美しいロシア人女性が氷の下の井戸から水を汲んでいます。

(BGMはやたら勇ましい調子の『ヴォルガの船歌』)

鄙には稀なこの美女の名はナターシャ。

需品隊のプラツェク伍長は、声をかけた村の女の子(東洋人顔)から

ドイツ語で「シュバイネホン」(豚野郎)と返されてギョッとします。

これはあれだわ。この子の周りの大人がいつも言ってるんだわ。

これが補給隊のプラツェク伍長。

この独特な顔、物凄く見覚えがあると思ったら、映画「モリツリ」で

囚人「ドンキー」を演じていたハンス・クリスチャン・ブレヒでした。

この08/15シリーズはブレヒの出世作だったそうです。

アッシュはプラツェク伍長に、6トントラックを寄越せば、

個人的に食糧を回してやるよとネゴされますが、きっぱり断ります。

フォン・プレニエス中佐が呼び寄せたフェアバイン伍長が着任しました。

任務を命ずるにあたって、中佐は不思議な呪文をフェアバインに教えます。

「もし任務に困ることがあったら、いうんだ。

『煙突からまだ煙が出ている』と」

どういうご利益があるのかしら。

なんか水戸黄門の印籠的な?

新しい隊長に取り入って利益を得ようとしているプラツェク伍長。

したたかなコヴァルスキー兵長はそんな伍長さえもうまく利用して、

まんまとちょっとした物資を手に入れるのでした。

女好きのヴィッテラー大尉は、職権を濫用してお気に入りの美人軍属、

リザを現地に呼び寄せることができてワクワクです。

調子に乗って濃厚接触を試み、やんわりと拒否されますが、

もちろんこれで諦めるわけないよね。

本国に戻り、指令を受けて動き始めるまえに、フィアバインにはどうしても会っておきたい人がいました。

アッシュの妹イングリッド、彼とは婚約までしている仲です。

任務前に一目顔を見ようとアッシュ家を訪ねますが、

代わりに会えたのはアッシュの妻(と赤ちゃん)だけでした。

そこで次に訪問したのは彼の指導教官だったシュルツ中尉宅でした。

そこでフィアバインは、彼の妻ローレ・シュルツの胸と再会します。

ローレは留守中の夫の写真の前でフィアバインの鉄十字章におおはしゃぎ。

うーん、この二人の関係ってなんなんだろう。

シリーズ前作でなにかあったらしいけど・・。

さて、その頃ヴィッテラー大尉は、第三砲兵隊の隊員を前に

大張り切りで着任の挨拶を行っていました。

まずはリザ嬢との楽しい語らいに割って入ったコヴァルスキーを呼びつけ、

反抗的な態度をとったとして、罰則を言い渡します。

「将校の運転手はクビだ。これからは弾薬運搬係だ」

そしてここからがちょっと面白いカメラワークとなります。

居並ぶ砲兵たちの胸の勲章をカメラが横に舐めながら映し出します。

全員の胸には戦闘を経験し、その結果与えられた勲功章がありますが、

最後に現れるな〜〜んにも付いていない制服の人が、

誰よりも偉そうに、尊大に勲章持ちに対して訓示をしているというわけ。

さて、コヴァルスキーは面白くありません。

自他共に認める運転技量の持ち主なのに、ヴィッタラーの一存で

楽な?運転手任務を首になってしまったのですから。

そこで彼は後任の運転手をタバコ一本で買収し、

「次に隊長を乗せたら車を(わざと)穴に落としてやれ」

と命令。

もちろん直接ではなく、回りくどい言い方で。

首にしたその次の運転手の車に乗ったら、あら不思議、今度は

雪原のど真ん中でガス欠になり、3キロの雪道を歩かされる羽目に。

もうこれ以上運転できる者がいない、と言われて、

結局隊長はコヴァルスキーを運転手に戻さざるを得なくなりましたとさ。

フォン・プレニエズ中佐から、数ヶ月前に依頼された

新しい無線機を持ってくるという特別な任務を命じられたフィアバインは、

ローレの夫、シュルツ中尉の上官に請願に赴きました。

しかし、フィアバインが付けている鉄十字賞を見たシュルツ中尉は、

彼に激しく嫉妬して、司令に会うことを全力で阻止してきます。

彼も勲章を持っていることは持っているのですが、

奥方にいわせると「しょぼい勲功章を大事に磨いている」。

この男もいわゆる「勲章コンプレックス」の一人で、

鉄十字章が欲しくて仕方ない(でも戦線に出ない)のです。

彼の妻ローレの心はもはや下品な俗物である夫の上にないようです。

彼が敵認定したフィアバインに興味津々(というか何かあった?)ですが

もしそんなことをシュルツが知ったらタダでは済まないでしょう。

その頃、当のフィアバインは婚約者イングリットに迫っていました。

しかし彼女から、結婚まではダメ、と拒まれてしまうのでした。

第三砲兵隊の前隊長、ヴェーデルマン中尉は、

村落のロシア女性ナターシャにロシア語を習っていました。

生意気な姪から「豚野郎」呼ばわりされても、まあいいさ、と鷹揚です。

そして戦争で両親を失った彼女の境遇に心から同情してしまっています。

すっかり自分の立場を忘れそうになっている中尉。

彼はナターシャに激しく心惹かれている様子でした。

弾薬班の6トントラックがなんとしても欲しいプラツェク伍長は、

ヴェーデルマン大尉が軍属のリザを落とすために必要な

香水やお菓子、ストッキングなどをちらつかせて買収し、

トラックを奪い、邪魔なアッシュを排除させようと画策していました。

ところで、自分の階級を嵩に着て周りに威張り散らしたい指揮官を

よりによって前線で戴く部下ほど不幸な存在はありますまい。

そんな最低の指揮官、ヴェーデルマン大尉が、

初めて前線に顔を出す日がやってきてしまいました。

そしてそんな皆の不安は的中。

顔を出すや否や、前線(といっても全く異常なし)の敵側、

彼方の地平線を歩いていた一人の男に向かって全力攻撃を命じます。

逃げ惑う生身の男に向けて砲弾を何発も使って撃ちまくり、

「殲滅」しにかかるアホな命令に、砲兵隊員もドン引き。

そのとき、フォン・プレニエス中佐は、ヴェーデルマン大尉に

戦線からの撤退命令が出されたことを告げていました。

そこに何発も聞こえてきた砲撃音、二人はギョッとします。

急いで中佐はどこのバカが撃っているんだと電話をかけますが、

そこのバカ、全く聞く耳持たず。

中佐は、何を思ったか、蓄音機から流れる

「聞かせてよ愛の言葉を」を電話で相手に送りました

そして、あの魔法の言葉を。

「煙突から煙は見えるか?」

「ああ、やっとまともな命令が聞けた。

なんすかあの隊長は?」

「奴は名声や手柄や勲章が欲しくてたまらんのだ。

君が冷静でいてくれるから助かるよ。

お礼にそちらに音楽を贈ろう」

と中佐。

現場の隊長は、周りに砲兵隊員を集めて、配給だぞ、といいながら

一人一人の耳に受話器を当て、音楽を聞かせてやるのでした。

その日、差し入れを持ってナターシャを訪ねたヴェーデルマン中尉は、

冬のロシアで一張羅の夏のドレスを着て彼を迎えた彼女に感激し、

ふと、会話の流れで、自分には時間がないんだ、と口にしてしまいます。

「僕との別れは寂しい?」

「ヤー」

こくりと頷く彼女。

「そうか・・・嬉しいよ」

撤退命令が出たことで彼女と別れなくてはならない気持ちが

ついその言葉を言わせてしまったのでしょう。

その言葉を聞いてキラリとナターシャの目が光りました。

彼が去った後、彼女は、姪を呼び、同志人民委員のところに行かせて

彼らに伝える言葉を教え込むのでした。

「ドイツ軍が 密かに 撤退する」

ナターシャ・・。

そうじゃないかとは思っていたけど、やっぱりスパイだったか。

さて、着任するなり無茶苦茶な新隊長ヴィッテラー大尉の不満を

アッシュは思わずぶちまけますが、人格者のヴェーデルマンは

むしろそんな彼をやんわりと諌めます。

しかし、誰よりもそう思っているフォン・プレニエス中佐が、

前線で彼を置き去りにし、敵の砲撃に右往左往させる

「桂馬飛び」という目にあわせたので皆大喜び。

「アッシュ、あまり喜ぶな」

「hahahaha」

戦場の心温まる瞬間です。

さて、こちらはシュルツ中尉の嫉妬から砲兵学校に足止めされ、

任務を果たす代わりに砲兵への指導をさせられているフィアバイン。

非常時の戦車からの退避の仕方を訓示していたら、

さっそくシュルツにいちゃもんをつけられ皆の前で叱責されるのでした。

「なんだ、卑怯者の育成中か?」

そのとき、フィアバインは見たのです。

自らの身を助ける方法を教えられず、戦場に駆り出される若者たちを。

彼らの顔に現れた死の影に呆然とするフィアバインでした。

続く。